|

|

Яркое и самобытное искусство народов Тропической Африки развивалось

на большей части ее территории на протяжении нескольких тысячелетий. Африка

внесла огромный, до сих пор еще недостаточно изученный вклад в историю мирового

искусства.

Самыми древними памятниками африканского искусства являются наскальные

изображения. Они сохранились повсюду — от Сахары до Южной Африки. Это так

называемые петроглифы (контуры рисунка), иногда—невысокие рельефы,

выбитые на скалах, росписи, выполненные красками из местных минералов.

Возникли они, по-видимому, одновременно. Большинство этих изображений было

открыто и изучено лишь во второй половине XIX и XX в.

Наибольшее количество наскальных росписей и петроглифов найдено в различных

районах Сахары (Тассилин-Аджер, Тибести, Феццан и др.). Самые древние рисунки

относятся к доисторическому периоду (VIII — VI тысячелетия до н. э.). В

то время Сахара была покрыта влажными тропическими лесами. Здесь водились

слоны и носороги, крокодилы и жирафы, древние буйволы и другие животные,

чьи изображения встречаются только в самых древних петроглифах. Значительно

позднее появляются изображения домашних быков и лошадей, а приблизительно

в I—III вв. н. э.— также и изображения верблюдов.

Более поздние по времени комплексы наскальных изображений были открыты

во многих районах Африки — в Судане и Эфиопии, в Танзании и Зимбабве, в

Южной Африке. В художественном отношении они уступают росписям Сахары, за исключением

некоторых наскальных рисунков бушменов. Выполненные всего лишь несколько

столетий назад, они тем не менее относятся к культуре каменного века. Бушменам

принадлежат такие знаменитые фрески, как «Белая Дама» и так называемый

«Фараон», изображающие людей, по внешнему виду напоминающих европейцев,

возможно, путешественников или торговцев, посещавших юг африканского континента.

Наскальные изображения Африки прошли сходную с доисторической живописью других

районов мира эволюцию. Наиболее древние рисунки реалистичны и монументальны,

отличаются точностью и лаконичностью рисунка, умением немногими штрихами

передать самые характерные черты и повадки животного. Однако эти изображения

долгое время оставались изолированными и представляли собой как бы простую сумму

отдельных фигур.

В дальнейшем первобытный реализм уступает место большей схематизации,

цельность и непосредственность видения постепенно утрачиваются. Вместо

разрозненных образов появляются целостные композиции и сцены. Все чаще

встречаются фигуры людей — охотников с луками и стрелами, пастухов, танцоров.

Среди них и сохранившиеся на скалах Сахары изображения «круглоголовых»

людей, загадочных «марсиан» или «пришельцев», которые

так долго волновали воображение наших современников. Однако, как считают исследователи,

скорее всего здесь изображены ряженые в ритуальных масках.

Наскальное искусство существовало у народов Тропической Африки несколько

тысячелетий. В некоторых районах оно сохранялось вплоть до нового

времени. Традиции его живут до сих пор — в росписях стен народного жилища,

в предметах прикладного искусства, в работах современных африканских художников.

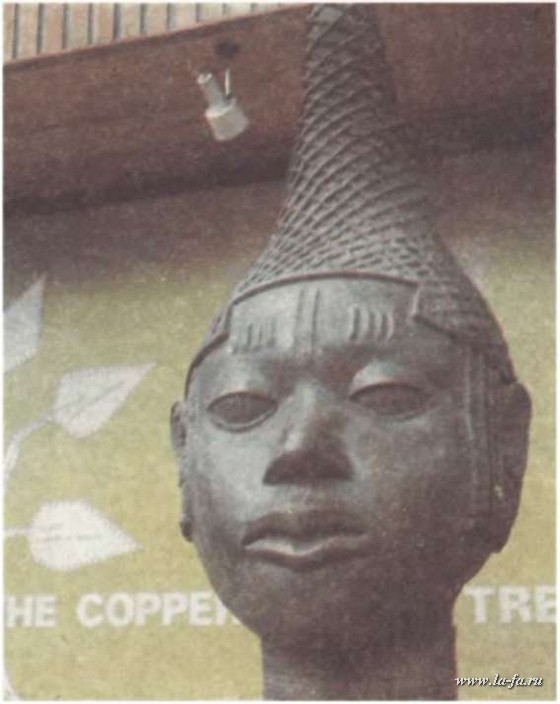

Голова принцессы. Бронза. Древний Бенин. Британский музей. Лондон.

Древнейшие из известных в настоящее время памятников африканской скульптуры

были обнаружены близ селения Нок (Нигерия) в 1931 и 1944 гг. По имени селения

была названа культура, расцвет которой датируется V в. до н. э. — II в.

н. э. Терракотовые головы культуры Нок поражают реалистичностью и мастерством

исполнения. Их размеры колеблются от нескольких сантиметров до натуральной

величины. Острая выразительность, граничащая с гротеском, тщательная проработка

деталей отличают эти произведения. При всем разнообразии пластической трактовки

(человеческие головы, например, изображались в виде цилиндра, шара или

конуса) в них постоянно сохраняются повторяющиеся признаки. Глаза неизменно

передавались в виде треугольника с высверленным зрачком, рот обычно полуоткрыт,

отчетливо моделированные ноздри как бы раздуты. Такие детали, как

волосы, брови, иногда глаза, выполнялись подчеркнуто симметрично и декоративно.

Все это свидетельствует о несомненном существовании определенного канона,

который мог появиться лишь в результате длительного развития.

Так называемая культура Cao (VIII— XIX вв.) была названа по имени легендарного

народа, жившего когда-то в районе озера Чад. На протяжении длительного периода

своего развития она сохранила в почти неизменном виде некоторые очень древние

формы культовой пластики. Этим, по-видимому, объясняется ее «примитивизм»

и тесное переплетение в скульптуре человеческих и зооморфных черт, которые

совершенно невозможно отделить друг от друга. Хотя культуру Сао называют «глиняной»

(большинство найденных скульптур выполнено из обожженной глины), здесь

обнаружены также изделия из бронзы, железа, кости, рога и перламутра.

Скульптура Ифе отделена от памятников культуры Нок почти тысячелетним периодом,

однако между ними существует известное стилистическое сходство, которое

позволяет говорить о преемственности. Она была открыта в 1910 г. Дальнейшие

открытия (особенно 1938 и 1957 гг.) во многом восполнили сведения о культуре

Ифе. Это прежде всего бронзовые и терракотовые головы обожествленных правителей

существовавшего здесь некогда города-государства, культурного и религиозного

центра народа йоруба. Они выполнены с поразительным реализмом, близким по своему

типу к античному. Скульптуре Ифе свойственна подлинная монументальность;

обобщенность скульптурных объемов сочетается в ней с тонкостью моделировки,

что говорит о поисках гармоничного и уравновешенного образа, воплощающего своеобразный

идеал человеческой красоты. Классический стиль и необычайное совершенство

технического исполнения скульптуры Ифе послужили поводом к самым фантастическим

догадкам о ее происхождении — ее создание приписывали греческим, этрусским,

индийским, португальским и другим иноземным мастерам. В настоящее время

ее африканское происхождение установлено.

Ритуальные маски. Мали.

Устная традиция связывает скульптуру Ифе с искусством древнего Бенина (южная

часть Нигерии). Согласно легенде, мастер из Ифе в XIII в. обучил бенинцев искусству

бронзового литья. О связях с Ифе говорит не только высокая техника литья

и последующей обработки бронзы, но и некоторые стилистические особенности

ранних произведений пластики Бенина. Позднее здесь складывается жесткий канон,

оставшийся почти неизменным в течение нескольких веков. Главной целью искусства

было возвеличивание обожествленного правителя и его предков. Уже на ранних этапах

скульптура Бенина отличалась известной условностью в трактовке человеческого

лица и некоторой скованностью пластики. В отличие от Ифе чрезмерное внимание

уделялось декору — головному убору, ювелирным украшениям и в особенности

высоким воротникам. Эти воротники, доходящие до самого рта, представляли

собой стилизованное изображение царских регалий — многочисленных ниток

коралловых бус. В дальнейшем разработка этих декоративных деталей сводит

на нет выразительность человеческого лица.

Наряду со скульптурными изображениями царя в Бенине большое распространение

получили бронзовые рельефы, украшавшие галереи царского дворца. Сюжеты

их разнообразны: изображения царя и его сановников в церемониальных одеждах,

сцены охоты, вооруженные воины, португальские солдаты в европейских

костюмах. По-своему они очень выразительны, хотя и здесь изображение человека

постепенно становится лишь одной из деталей, подчиненных декоративному

целому. В рельефах нередко можно встретить и изображения животных, связанных

с религиозной символикой Бенина.

Если бронзовая и терракотовая скульптура были сосредоточены преимущественно

при дворах африканских правителей, то традиционная декоративная пластика

существовала почти повсеместно. Условно ее можно разделить на круглую скульптуру,

ритуальные маски и резьбу, украшавшую предметы культа и домашнего обихода.

Поскольку в тропиках дерево сохраняется плохо, возраст самых древних произведений

не превышает 150— 200 лет. Это искусство носило преимущественно культовый

характер, хотя резчики выполняли работы, не связанные непосредственно с

культом,— столбы и двери жилищ, подносы, кубки для вина, ступки и т. д.

Каждый народ и племя создает скульптуру своего, совершенно неповторимого стиля,

и все же она обладает рядом особенностей, отличавших ее от скульптуры других

континентов. При всей бросающейся в глаза условности африканская скульптура

по-своему необычайно жизненна. Однако ее реализм своеобразен. Его сила

и убедительность обусловлены не отдельными правдоподобными деталями, но

выразительностью и достоверностью целого, необычайной динамичностью, умением

отобрать и выделить самое важное в образе. Отсюда и столь характерное нарушение

пропорций человеческой фигуры. Африканский скульптор выделяет прежде всего

голову, которая нередко занимает от четверти до трети размера всей фигуры. С

этим же связана необычайная внутренняя динамика образа при внешней статичности

позы. Другая важная особенность — тесная связь скульптуры и прикладного

искусства. В скульптурной резьбе непосредственно выражалось эстетическое

чувство красоты труда, мастерства как такового. Это приводило к теснейшему переплетению

изобразительного реализма и острой декоративной выразительности. С этим связано

и тонкое чувство красоты материала, его естественной окраски (большинство африканских

скульптур не окрашивалось) и фактуры. Отсюда и искусное использование любых

имеющихся под рукой материалов.

В наши дни очаги традиционного искусства сохраняются лишь в очень немногих

отдаленных районах Африки. Однако традиции его живы. Они проявляются не

только в ремесленных поделках и сувенирах, но и в работах профессиональных

художников. Им обязаны своим возникновением получившее широкую известность искусство

школы Пото-Пото (Конго), работы школы-мастерской при Национальной

галерее в Хараре (Зимбабве), изделия ковровой мастерской в Тиессе (Сенегал).

Очень по-разному проявляются эти традиции в произведениях художников, получивших

профессиональную подготовку в Европе (Б. Энвонву, Ж. Секото, О. Ампофо

и др.). Хотя современное африканское искусство возникло недавно и все еще сталкивается

с большими трудностями — отсутствием кадров преподавателей, недостаточным

количеством художественных школ, выставочных залов и галерей, оно

настойчиво преодолевает их. Начавшийся в освободившихся странах Африки процесс

перехода от фольклорных форм творчества к профессиональному искусству ведет

к сложению национальных художественных школ, которые будут соответствовать

современному уровню культурно-исторического развития африканских государств.

|