|

|

Русское искусство XVIII — начала XX в. Александр Андреевич Иванов (1806-1858)

|

Для многих поколений русских художников творчество Иванова стало школой

мастерства и высоким образцом самоотверженного служения искусству.

Сын профессора исторической живописи Петербургской Академии художеств

А. И. Иванова, Александр Иванов по окончании Академии в 1830 г. уехал в Италию.

В Россию он вернулся в 1858 г., за два месяца до смерти. С начала 1830-х

гг. Рим — место встреч и долговременного жительства многих представителей

русской творческой интеллигенции, здесь постоянно работают русские художники.

Поэтому, оставаясь в Риме, Иванов не ощущал себя оторванным от интеллектуальной

жизни России.

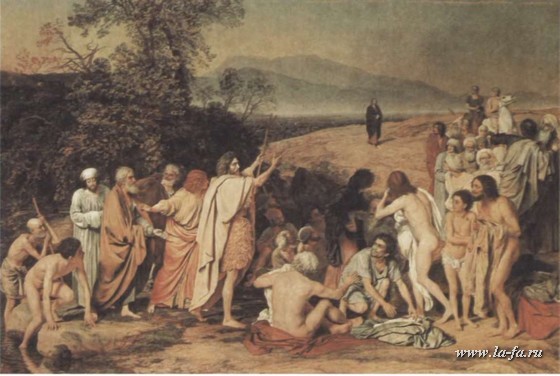

А. А. Иванов. Явление Христа народу. 1837—1857. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея. Москва.

В годы обучения в Академии Иванов пишет картины «Приам, испрашивающий

у Ахиллеса тело Гектора» (1824, ГТГ) на сюжет из «Илиады»

Гомера и «Иосиф, толкующий сны в темнице хлебодару и виночерпию»

(1827, ГРМ) на библейский сюжет. Уже в них Иванов вступает на новый для исторической

живописи путь психологической трактовки традиционных сюжетов. В начале

итальянского периода написана картина «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся

музыкой и пением» (1831—1834, ГТГ). Художник как бы оживляет античные

скульптурные образы, воссоздает дух греческой пластики в живописной

форме.

Около 1833 г. возникают первые эскизы к будущей большой картине «Явление

Христа народу» (1837—1857, ГТГ). «Человечество на историческом

перепутье» — такова ведущая тема картины, где люди показаны на рубеже

эпох — язычества и христианства, когда ходом событий их жизнь сдвигается

с привычной колеи, происходит духовный переворот. Тогда перед умственным

взором людей открываются новые горизонты, что побуждает их заглянуть

в прошлое перед лицом загадочного будущего и совершить трудный выбор

своего пути в меняющемся мире. В такие минуты в душе возникают сложные

конфликты, с неподражаемым психологическим мастерством воссозданные Ивановым.

С начала работы над эскизами до момента окончания полотна прошло около

20 лет. Исполнено огромное множество этюдов — фигурных и пейзажных. Ивановские

этюды лиц это художественное исследование того, каким может быть человек в рабстве,

в сомнении, в силе и доверчивости молодости, в слабости и мудрости преклонных

лет, в слепоте фанатизма и т. д. Глубина постижения духовных свойств человека

ставит Иванова в один ряд с величайшими мастерами мирового искусства.

В пейзажах Иванова воссоздается не мгновенное, быстротечное, а вечное

в природе. Не случайно объектами изображения являются преимущественно старые

деревья, горы, поверхность почвы, камни, иссеченные водой и ветром,— все,

что хранит печать протекших веков («Аппиева дорога», 1845; «Вода

и камни под Палаццуоло», «Дерево в тени у Кастель-Гандольеро»,

нач. 1850). Наряду с этим море и светозарный воздушный океан олицетворяют

первостихии природы, неподвластные времени и тлению («Неаполитанский

залив у Кастелламаре», 1846). В поздних пейзажах Иванов добивается световоздушной

наполненности, владея всеми секретами пленэрного письма и живописи

цветом. На рубеже 1840 и 1850 гг. возникает цикл «пейзажей с мальчиками».

Иванов создает в них образ мифологического «детства человечества».

В последнее десятилетие жизни Иванов работал над большой серией рисунков

и акварелей, именуемых «библейскими эскизами» (они были задуманы

как - эскизы для неосуществленных фресок).

В XIX в. искусство продолжает развиваться по пути расщепления прежней его

целостности на отдельные жанры и отдельные живописные проблемы. В

этих условиях Иванов отстаивает идею синтеза искусств, идею всеобъемлющего

искусства, в котором он хотел видеть энциклопедию духовных исканий и вечных

вопросов человечества к самому себе и смыслу истории.

|