|

|

Театрально-декорационное искусство

|

Театрально-декорационное искусство (нередко его называют также сценографией)

— вид изобразительного творчества, связанный с художественным оформлением

театрального спектакля, т. е. созданием на театральной сцене жизненной среды,

в которой действуют герои драматического или музыкально-драматического

произведения, а также облика самих этих героев. Основные элементы театрально-декорационного

искусства — декорации, освещение, бутафория и реквизит, костюмы и грим

актеров — составляют единое художественное целое, выражающее смысл и характер

сценического действия, подчиненное замыслу спектакля. Театрально-декорационное

искусство тесно связано с развитием театра. Сценические представления без

элементов художественно-изобразительного оформления являются исключением.

Основа художественного оформления спектакля — декорация, изображающая

место и время действия. Конкретная форма декорации (композиция, колористический

строй ит. д. обусловлена не только содержанием действия, но и его внешними условиями

(более или менее быстрыми переменами места действия, особенностями восприятия

декорации из зрительного зала, сочетанием ее с определенным освещением

и т. д.).

Образ, воплощаемый на сцене, первоначально создается художником в эскизе

или макете. Путь от эскиза к макету и оформлению сцены связан с поисками наибольшей

выразительности декорации и ее художественной законченности. В творчестве

лучших театральных художников эскиз имеет значение не только рабочего плана

сценического оформления, но и относительно самостоятельного художественного

произведения.

А. М. Васнецов. Эскиз декорации к опере Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». 1906.

Театральная декорация включает в себя обрамление сцены, специальный занавес

(или занавесы), изобразительное решение сценического пространства сцены,

кулис, заднего плана и т. д. Способы изображения жизненной среды на сцене многообразны.

В традициях русского реалистического искусства преобладают живописные решения.

При этом написанные плоскостные элементы обычно объединяются с построенными

(объемными или полуобъемными) в целостный образ, создающий иллюзию единой

пространственной среды действия. Но основу декорации могут составлять и образно-выразительные

конструкции, проекции, драпировки, ширмы и т. п., а также сочетание различных

способов изображения. Развитие техники сцены и расширение способов изображения

не отменяют, однако, значения живописи как основы театрально-декоративного искусства

в целом. Выбор способа изображения в каждом отдельном случае определяется конкретным

содержанием, жанром и стилем воплощаемого на сцене произведения.

Костюмы действующих лиц, создаваемые художником в единстве с декорациями,

характеризуют социальные, национальные, индивидуальные особенности

героев спектакля. Они соотносятся по цвету с декорациями («вписываются»

в общую картину), а в балетном спектакле имеют также особую «танцевальную»

специфику (должны быть удобными и легкими и подчеркивать танцевальные движения).

При помощи освещения не только достигается ясная видимость (обозримость,

«читаемость») декораций, но и изображаются различные времена

года и суток, иллюзии природных явлений (снег, дождь и т. п.). Цветовые

эффекты освещения способны создавать ощущение определенной эмоциональной атмосферы

сценического действия.

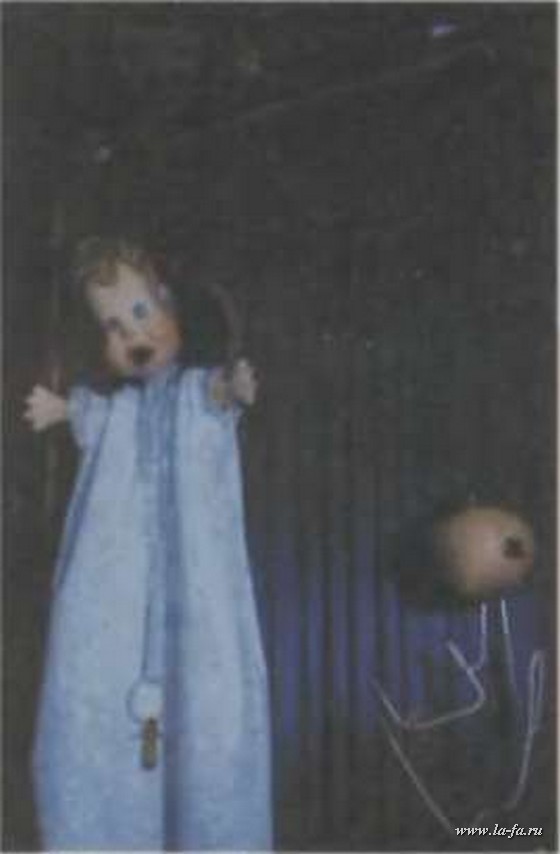

Куклы С. В. Образцова из его эстрадных номеров: «Тяпая («Колыбельная» М. П. Мусоргского) и головка куклы на пальце («Мы сидели с тобой...»).

Театрально-декорационное искусство изменяется с развитием художественной

культуры в целом. Оно зависит от господствующего художественного стиля, от типа

драматургии, от состояния изобразительного искусства, а также от устройства

театральных помещений и сцены, от техники освещения и многих других конкретно-исторических

условий.

Высокого уровня развития достигло театрально-декорационное искусство в России

на рубеже XIX—XX вв., когда в театр пришли выдающиеся художники. В оформление

спектаклей они принесли большую живописную культуру, добивались художественной

целостности сценического действия, органического участия в нем изобразительного

искусства, единства декораций, освещения и костюмов с драматургией и музыкой.

Это были художники, сначала работавшие в Мамонтовской опере (В. М. Васнецов,

В. Д. Поленов, М. А. Врубель и др.), затем в Московском Художественном театре

(В. А. Симов и др.), в императорских музыкальных театрах (К. А. Коровин, А.

Я. Головин), дягилевских «Русских сезонах» (А. Н. Бенуа, Л.

С. Бакст, Н. К. Рерих и др.). Мощный стимул для развития театрально-декорационного

искусства дали творческие искания передовой режиссуры (К. С. Станиславский,

В. И. Немирович-Данченко, В. Э. Мейерхольд, балетмейстеры М. М. Фокин и

А. А. Горский).

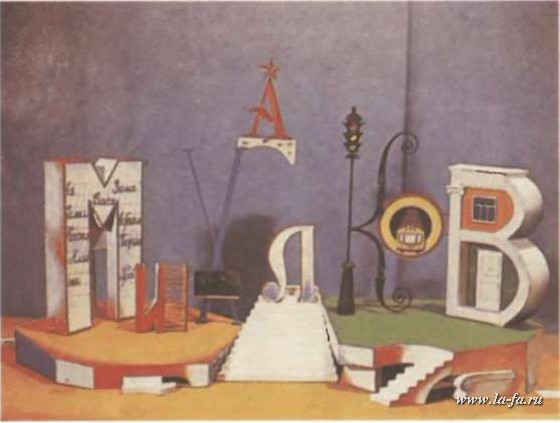

Э. Змойро. Макет декорации к спектаклю Центрального детского театра «Коньки» по пьесе С. В. Михалкова. 1976.

В советском театрально-декорационном искусстве были продолжены и развиты

традиции русской театрально-декорационной классики. Его новаторство

было обусловлено новыми идеями, темами, образами, связанными с развитием

драматургии и театра социалистического реализма. Выдающимися мастерами

этого искусства стали художники Ф. Федоровский, В. Дмитриев, П. Вильяме, Н.

Акимов, Н. Шифрин, Б. Волков, Ю. Пименов, В. Рындин, С. Вирсаладзе, А. Васильев

и многие другие. Вместе со всеми другими видами художественного творчества

театрально-декорационное искусство (через связь с театром и сценическим

действием) отобразило все многообразие жизни нашей страны, историю нашего общества.

Художники участвуют также в создании кинофильмов, телеспектаклей, эстрадных

и цирковых представлений. Зрелищные искусства воспринимаются миллионами

зрителей, и потому роль художника здесь очень ответственна.

Художники кукольного театра

С театром кукол мы связываем зрелище яркое, полное фантазии, чудесных

превращений. Может ли быть иначе? Ведь кукла начинается с чуда — в ней

«одушевляется» неживой материал. Силу воздействия этого искусства

знали еще в Древнем Египте — более 3 тыс. лет назад.

В России на народных гуляниях, на ярмарках у странствующих артистов

можно было встретить любимого героя Петрушку — куклу с забавной наружностью.

Кукольники разных стран создают своих героев. Например, чешские куклы Спейбл

и Гурвинек теперь любимы во всем мире.

Природе куклы близки фантастические, сказочные образы, шарж и гротеск.

Этим она родственна скульптуре малых форм. В числе энтузиастов кукольного театра

были живописец и график Н. Я. Симонович-Ефимова и скульптор И. С. Ефимов. В

создании спектаклей первого в нашей стране Государственного театра марионеток,

открывшегося в Петрограде в 1918 г., принимала участие Е. С. Кругликова, замечательный

мастер графики.

В современном театре играют куклы разных видов: куклы, надеваемые на руку

— петрушки, куклы на нитках— марионетки, тростевые куклы. Художник должен

хорошо разбираться в конструкции куклы, в технологии ее создания, видеть в куске

дерева или меха, лоскутке или проволоке черты будущего кукольного героя. Главное,

чтобы художник дал ей возможность разнообразных выразительных ракурсов,

положений.

Когда в одном человеке соединяется художник, актер, режиссер, мы становимся

зрителями удивительного явления. Таковы выступления с куклой Героя Социалистического

Труда народного артиста СССР С. В. Образцова. У него и два шарика, надетые

на пальцы, способны взволновать, заставить задуматься, рассмешить.

Коллектив Центрального театра кукол, возглавляемый Образцовым, составляют

талантливые единомышленники. Художники Б. Д. Тузлуков и В. В. Андриевич

оформляли многие спектакли и создавали для них кукол. Среди них есть подлинные

шедевры, такие, как куклы к спектаклю «Маугли» по Р. Киплингу

или всемирно известные куклы «Необыкновенного концерта».

|