|

|

Ткачество — один из древнейших видов народного творчества. В начале

нашего века бытовал еще способ ткачества на руках. Несколько женщин, собравшись

вместе, образовывали «живой стан». Пять из них вставали в ряд вдоль

одной стены, пять других — напротив. Женщины протягивали навстречу друг другу

руки, сгибали пальцы. Старшая, одиннадцатая, начинала заводить основу: словно

челнок ходила она от одной стены к другой и по порядку надевала на пальцы

непрерывную нить. Затем по ее команде одна из групп поднимала или опускала то

правые, то левые руки. Она же в образовавшееся пространство (зев) пропускала

поперечную нить утка: справа—налево, слева—направо. И в результате получался

широкий нарядный пояс.

В народном ткачестве и сейчас живут способы примитивного тканья тесьмы

и поясков с идущим по спирали узором или с повторяющимся по всей длине

нехитрым орнаментом: «елочкой», «кругами», «гребнями».

Ткут их на «кружочках» — небольших квадратных дощечках с четырьмя

дырочками по краям, на «бердечке» — дощечке размером в ладонь взрослого

человека с рядом вертикальных пропилов и дырочками в «тросточках»,

что между ними.

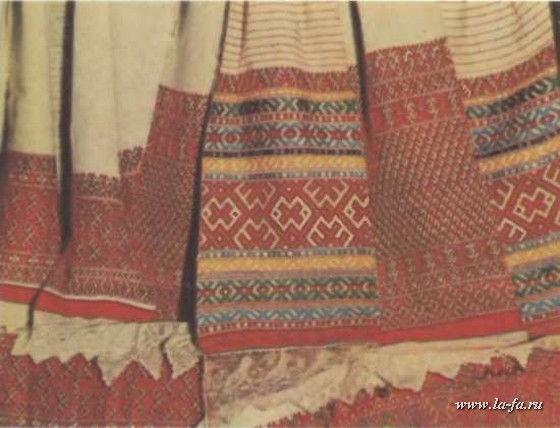

Из приданого невесты. Северорусское браное ткачество Начало XX в.

Из разноцветной шерсти — красной и розовой, синей и голубой, желтой и зеленой

— ткут «на ниту» узорные, словно радуга, кушаки и пояса. В основе

по краям — нити темные, а чем ближе к центру, тем теплее они и ярче. Один конец

основы крепят на гвоздь, другой — на свой пояс, чтобы ее удобно было натягивать.

Затем каждую из нитей обвивают вокруг палочки: нечетную — сверху, четную

— снизу. Так получается первый зев — пространство между нитями основы. Нижние

перевязывают по порядку петлями: потянешь их кверху — произойдет смена

зева.

Все эти способы — своего рода этапы в создании и развитии ткацкого стана.

На прочной деревянной его раме крепятся натянутые параллельно одна другой

нити основы. Количество их (обычно около 400) зависит от ширины и плотности

будущей ткани. В центре стана — зевообразовательный механизм, разделяющий основу,

связан он с подножками — педалями. Переступишь с одной на другую — произойдет

смена зева. С помощью челнока со шпулькой и намотанной на него нитью в зев прокладывается

уток, он переплетается с основой, уплотняется бердом, напоминающим длинную

расческу с деревянными или металлическими зубьями, между которыми идут

нити основы. Готовая ткань наматывается на полотняный навой, в то время как

основа сматывается с нитяного навоя.

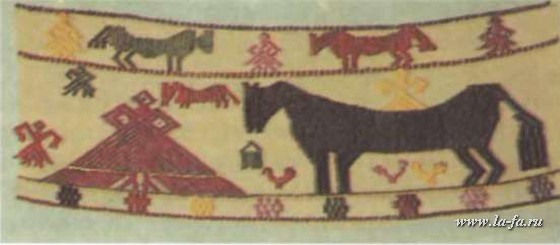

Tканая прошива от полотенца. Закладное ткачество. Начало XX в.

Существует несколько способов ткачества. На стане с одним зевообразовательным

механизмом изготовляют ткани простого полотняного переплетения, из

которых делали полотенца, шили простыни и рубахи. Из ниток двух или трех цветов

ткали клетчатую пестрядь с различными сочетаниями цветов и рисунком. В

его основе — линия и клетка. Клетки у пестряди для рубах мелкие, линии тонкие,

ажурные; для сарафана они крупные, линии толстые. Основа такой ткани набирается

в полоску по строгому счету нитей, в той же последовательности укладывается

и уток. Так же ткут и половики. Их основа набирается реже, а в уток вместо

ниток идут узко нарезанные длинными полосками разноцветные тряпицы.

На стане с несколькими зевообразовательными механизмами, которые приводит

в работу ткачиха, переступая попеременно, в строгой определенности с одной подножкл

на другую, создаются удивительно нарядные ткани. И чем больше подножек участвует

в работе, тем затейливее получается орнамент.

Известны еще два способа узорного ткачества: закладное и браное. В закладном

— основа та же, что и в обычном ткачестве. Для утка нити берут разноцветные,

чаще шерстяные. Ряд за рядом пропускаются они лишь на длину своего узора, и

каждая из них образует свою небольшую часть. В фон (основной зев) укладывается

такая же, что и в основе, нить. Узор получается похожим на вышивку с высоким

гладевым настилом.

«Закладки» в России распространены в южных районах, в то

время как на Севере мастерицы предпочитают браную технику. Узор в ней раскладывается

на строки, и в зависимости от рисунка часть строки, та, что образует рисунок,

красная, фоновая же — белая. В тех местах ткани, где должен быть белый цвет,

прежде «выбирают» нити основы. На тонко выструганную длинную

дощечку их поддевают, затем ее ставят на ребро и в образовавшийся таким

образом дополнительный зев пропускают от края и до края толстую красную нить.

Она идет то с лица, то с изнанки ткани, фон же заткан белой нитью. Техника эта

сложная, трудоемкая.

Традиции народного ткачества продолжают жить в творчестве современных народных

мастеров, широко используются в текстильной промышленности.

|