|

|

Вышивка — одно из распространенных в мире искусств. Свои истоки берет она

в глубокой древности, когда использовали костяные, а затем бронзовые иглы.

В Древнем Египте вышивками украшали шерстяные, льняные и пеньковые ткани.

Когда в Индии научились делать легкую белоснежную хлопчатобумажную материю,

расшивали ее шерстяными, бумажными и золотыми нитями. В Китае, Японии вышивали

цветными шелками. В переливах нежных красок возникали причудливые растения

и птицы, дивные картины природы.

Широкое распространение в Иране, Индии и Турции, а также в Китае и Японии

получило шитье золотом. Древнегреческий историк и географ Страбон описывает,

как поражены были греки, увидев золотые, расшитые самоцветными каменьями

азиатские одежды.

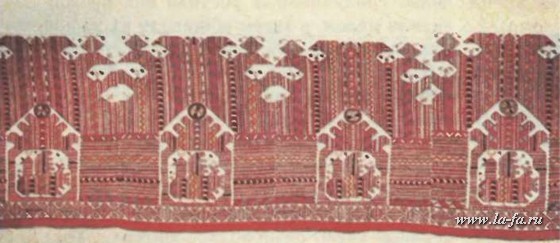

Полотенце (фрагмент). 1-я половина XIX в. Цветная калужская перевить.

На Алтае, в Пазырыкских курганах III— V вв., в погребениях были найдены древние

вышивки с изображением животных. В странах средневековой Европы выработались

свои орнаментальные мотивы, расцветка и приемы исполнения.

В российских городах, селах и деревнях вышивкой занимались издавна,

украшали ею одежду, головные уборы, веши домашнего обихода. Сказочные, с пышными

хвостами жар-птицы, раскидистые древа жизни с огромными цветами, застывшие

в безмолвном молчании величавые женские фигуры с воздетыми к небу руками

украшали рубахи и сарафаны, головные уборы и платки русских крестьянок. Постели

в избах убирали нарядными насти-лальниками с богато расшитой каймой. Самые красивые

полотенца, порой сплошь покрытые узорочьем, служили нарядным убранством жилища.

Даже полушубки, меховые рукавицы, кожаную обувь украшали вышивкой.

Узоры и цветовой строй вышивки были неразрывно связаны с трудовой деятельностью

людей и хранили их древние представления. Так, архаическая вышивка русского

Севера выполнялась красной нитью, а цвет этот связан в народном представлении

с солнцем, дарующим тепло и свет, которые так необходимы для плодородия

земли. Равноконечный крест означал светящее на все четыре стороны «лучистое

солнышко», ромб почитался символом плодородия. Все эти узоры геометрического

типа. В южных областях они сменяются изобразительными мотивами: растениями,

фигурами людей, животных, птиц. Изображение женщины, стоящей то подбоченясь,

то с поднятыми вверх руками в окружении оленей, коней и птиц, олицетворяло

образ родной природы, образ Матери Сырой Земли.

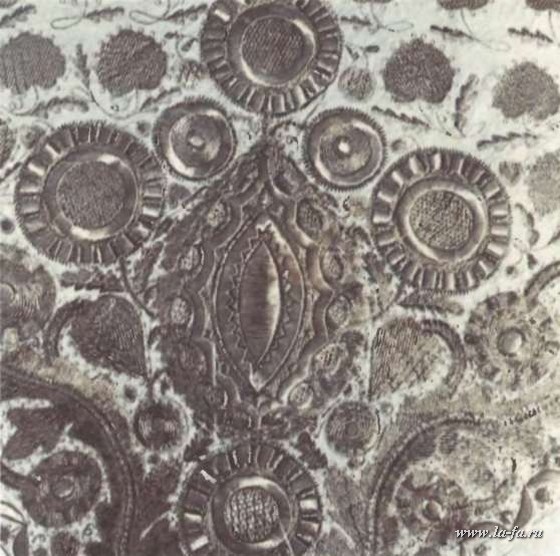

Внизу: «Золотой плат» (фрагмент). 1880-е гг. Золотное шитье.

Вышивали и узоры, похожие на цветок ромашки вокруг которого словно бы

свернулась колечком гусеница. Шерстка ее завилась петельками и колечками.

В свое время служили эти необычные узоры календарем. Каждая из фигурок, что

вырастала на спине гусеницы, указывала на смену времени года, на день посева

и уборки хлебов, на основные фазы развития озимой ржи, которая лучше всего

родилась на северной земле, где и бытовал этот шитый календарь. Шесть лепестков

цветка и шесть ростков между ними означали двенадцать месяцев года.

В городах мастерицы расшивали церковные облачения и мундиры, камзолы и женские

платья. Нередко хозяйки дома украшали вышивкой обивку диванов, кресел и

стульев, подушечки и дорожки, скатерти и занавеси. В узорах они предпочитали

букеты и гирлянды цветов, бытовые сцены, пейзажи.

Праздничный каргопольский передник с вышитыми календарями-месяцесловами. Тамбурный шов. Конец XIX в.

Вышивали вручную стальной иглой, крючком, а также на специальных машинах,

сконструированных в первой половине XIX в. Узоры выполняли шерстью, хлопчатобумажной,

шелковой, золотой и серебряной нитями, а в ряде случаев соломкой и волосом.

Применяли в работе бисер и стеклярус, металлические блестки и монеты, жемчуг

и каменья. А на Востоке использовали блестящих цветных жучков, зубы и мех

животных, птичьи перья и змеиную кожу. Индейцы вышивали даже окрашенными

в различные цвета травами по березовой коре.

Женский головной убор (фрагмент). Конец XIX в. Шитье искусственным жемчугом.

Известно два основных вида вышивки: «глухая» (счетная и свободная),

когда узор выполняется по целой ткани, и «строчевая», где он идет

по материи с предварительно выдернутыми нитями.

«Глухими» швами рисунок воспроизводится по строгому счету нитей

ткани. Долгое время основным материалом в деревне был домотканый холст.

Его сетчатая фактура, словно канва, позволяла точно повторять даже самые сложные

узоры.

Наиболее древний из «глухих» — двусторонний (роспись), или,

как его еще называют в народе, «досюльный», шов. По мерцающей серебром

поверхности холстины нежными стежками, одинаково видными с лица и изнанки,

обрисовывается прежде контур узора. Затем его заполняют ступенчатыми диагональными

линиями, клетками, а в них в шахматном порядке ставят кресты. В подобных

вышивках одновременно хорошо виден и торжественный красный узор, и благородная

красота самой льняной ткани. Впоследствии рисунки все чаще заполняют

гладевыми швами — «стланью», разноцветными нитками. В одном узоре

сочетаются подчас полосы гребенок и треугольников, ромбов и зигзагов.

Вышивка крестом также относится к счетным швам и нередко повторяет рисунки,

выполненные росписью.

Подол каргопольской праздничной рубахи. Конец XIX в. Наборные швы.

Широкое распространение в России получило золотное шитье по замше, бархату,

шелку, сукну и хлопчатобумажной ткани — миткалю. На материале, растянутом в

пяльцах, закрепляют вырезанные из бересты или картона по форме узоров шаблоны.

Золотные нити укладывают ровными рядами на поверхности самой ткани или

шаблонов и в определенном порядке прикрепляют к материи шелковой желтой

нитью. Большое разнообразие швов еще больше усиливает художественное впечатление.

Преобладают здесь геометрические фигуры, каждая из которых имеет свое название:

«клопик», «денежка», «малинка», «копытечко».

Золотным шитьем украшали кокошники и душегреи, сарафаны и девичьи ленты.

Гладь также относится к «глухим» швам. Она бывает как счетной

(в геометрическом орнаменте), так и свободной (растительные узоры). Одностороннюю

гладь выполняют цветными нитками: атласное шитье, теневая гладь с вливанием

тонов. Одними белыми нитками на белом или суровом полотне исполняется русская

гладь. Направление стежков по всему рисунку в ней одностороннее — вертикальное

или горизонтальное.

Свободные тамбурный (петельчатый) и стебельчатый швы исполнялись чаще

всего по кумачу, натянутому в пяльцах, иглой или тонким крючком. Сам узор

напоминает рисунок цветными фломастерами. Техника эта широко была развита среди

казанских татар, в Средней Азии. На Кавказе, в городе Нухче, был даже большой

промысел вышивки тамбуром по сукну и шелку, где работали только мужчины.

Традиционные рисунки они прежде выводили мелом, а затем обшивали их по

контуру или застилали сплошным узором.

У русских, карел, коми этот восточный шов широко распространился лишь во

второй половине XIX в. Чаще всего им выполняли растительные узоры,

картины крестьянского и помещичьего быта, повторяли старинные расписные

узоры.

Свадебное полотенце. 1-я половина XIX в. Двусторонний шов, набор, гладь.

В аппликации., или накладной вышивке, отдельные куски разнородной материи,

вырезанные по особому рисунку, нашивают на ткань, одежду, обувь часто разноцветными

нитками. Такой вышивкой славятся мастерицы нашей страны, особенно народов Дальнего

Востока, а также Турции и Ирана.

Уже в «Домострое» (XVI в.) говорится о нарядных вышизках по полотну,

требующих большого трудолюбия и терпения. Исполненные строчевыми швами,

они похожи на тюль. В ткани в определенном порядке выдергиваются или вырезаются

нитки, в результате чего образуется материя с мелкой ячейкой, наподобие

канвы, по которой и выполняется узор настилом или ажурными швами. Цветные нитки

чаще всего идут в обводку контура рисунка, а то и в разделку самого узора. В

Смоленской, Ярославской, Калужской областях нити фона обвивают преимущественно

красными нитками, сами же изображения выполняются «стланью»,

напоминающей гладь.

Разновидность «строки» — популярный на вологодчине «шов

по письму», где нитки удаляются лишь из фона, а сам узор остается

из целого, нетронутого холста. Его расшивают белой гладью мелкими геометрическими

фигурками.

Традиционная народная вышивка получила свое дальнейшее развитие в современных

народных художественных промыслах, где используются и бережно сохраняются

исторически сложившиеся особенности каждого из ее видов.

|