|

|

Античное искусство — это искусство Древней Греции и Древнего Рима, художественная

культура рабовладельческого общества, существовавшего в бассейне Средиземного

моря с начала I тысячелетия до н. э. по V в. н. э. Понятие «античное искусство»

впервые появилось в XV в. в Италии, когда в борьбе с тысячелетней церковной

традицией средневековья утверждалась новая, пронизанная верой в красоту и ценность

человека культура эпохи Возрождения. Ее создатели обратились к прекрасным творениям

Древней Греции и Древнего Рима. Эту великую цивилизацию древнего мира они назвали

античной (от латинского слова «антиквус» — «древний»).

Впоследствии термин «античное искусство» прочно вошел в европейскую

культуру. Шедевры, созданные талантливыми мастерами античного мира, на протяжении

нескольких столетий вдохновляли поэтов, композиторов, драматургов и художников

всех стран Европы. По словам К. Маркса, греческое искусство и сегодня продолжает

«доставлять нам художественное наслаждение и в известном отношении служить

нормой и недосягаемым образцом».

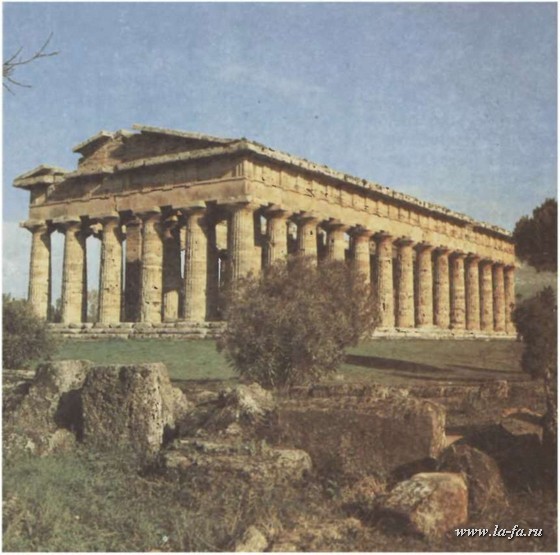

Храм Геры в Пестуме. 2-я четверть V в. до н. э.

Художественное наследие Древней Греции и Древнего Рима — архитектура, скульптура,

живопись, декоративно-прикладное и ювелирное искусство — поражает своим богатством

и многообразием. В нем ярко выразились эстетические представления, нравственные

идеалы и вкусы, характерные для античной рабовладельческой цивилизации, завершившей

многовековую историю древнего мира. Творцами античной культуры были древние

греки, называвшие себя эллинами, а свою страну — Элладой. Однако еще до рождения

греческой культуры в Восточном Средиземноморье в III—II тысячелетиях до н. э.

существовала ее предшественница — эгейская цивилизация, наиболее значительными

центрами которой были легендарная Троя, воспетая великим греческим поэтом Гомером

в «Илиаде», остров Крит и «златообильный» город Микены

на полуострове Пелопоннес.

Открытие этой цивилизации — одно из наиболее выдающихся достижений археологии

конца XIX начала XX в. На месте древней столицы Крита — города Кноса — ученые

раскопали руины величественного дворца, который эллинские мифы называли Лабиринтом.

Построенный около 1600 г. до н. э. на вершине невысокого холма, он занимал площадь

120 Х 120 м. Планировка дворца критских владык не знает грандиозной монументальности

и строгой симметрии, свойственной архитектурным памятникам Древнего Египта и

Древнего Двуречья. Характерная его черта — свободное расположение многочисленных

комнат, апартаментов и парадных зал, продуманная связь с окружающим пейзажем.

Центральное место в огромном трехэтажном комплексе Кносского дворца занимал

обширный открытый внутренний двор, где происходили религиозные церемонии и ритуальные

игры. Сверху донизу здание прорезали лестничные клетки, служившие световыми

колодцами, с большим мастерством была устроена сложная система канализации.

Высокого расцвета достигли на Крите торевтика, искусство вазописи и фресковая

живопись. Росписи в залах Кносского дворца запечатлели красочные процессии людей,

театральные представления, пиршества и танцы на лоне природы. Отсутствие канонов,

сочетание условности с правдивым и поэтическим изображением природы, праздничная

нарядность и виртуозное техническое совершенство — все это отличает произведения

критских мастеров от современного им искусства цивилизаций Древнего Востока.

Развитие критской культуры оборвала внезапная катастрофа — гигантское извержение

вулкана на острове Фера, неподалеку от Крита. Чудовищные волны опустошили побережье

острова, землетрясения разрушили его города. Воспользовавшись этим, в XIV в.

до н. э. Крит захватили греки-ахейцы. В дальнейшем слава Крита померкла и ведущее

положение в эгейском мире перешло к раннерабовладельческим государствам Южной

Греции, наиболее влиятельным среди которых были Микены.

Искусство этих государств, существовавших в XVII—XIII вв. до н. э., во многом

близко Криту, но в то же время оно обладало и чертами самобытности. Свои поселения

греки-ахейцы в отличие от критян, чьи города защищало море, устраивали на высоких

холмах, окружая их кольцом мощных крепостных стен. Особенно впечатляют сохранившиеся

до наших дней стены Микен и Тиринфа, сложенные насухо из громадных каменных

глыб. Впоследствии такие поселения получили у греков название «акрополь»

— «верхний город», а дворцы микенских царей стали прообразами эллинских

храмов.

В гробницах микенских царей немецкий археолог Г. Шлиман обнаружил великолепные

произведения торевтики — искусства художественной обработки металла: парадные

доспехи и драгоценные кубки, кинжалы с рельефными изображениями и золотые маски,

закрывавшие головы умерших. Одну из них, наиболее выразительную, Шлиман счел

маской Агамемнона, ошибочно полагая, что в этой «шахтовой» гробнице

покоился знаменитый предводитель похода греков-ахейцев на Трою.

В середине XII в. до н. э., сто лет спустя после событий Троянской войны,

государства ахейцев были завоеваны вторгшимися из северных областей Балканского

полуострова племенами греков-дорийцев. С их приходом завершается история эгейской

цивилизации и начинается подлинная история античной культуры. Завоеватели восприняли

религиозно-мифологические представления ахейцев, некоторые навыки и традиции,

но в целом они стояли на более низкой ступени общественного развития, потребовалось

более трех столетий для того, чтобы на земле Древней Эллады созрело классовое

общество и возникли рабовладельческие города-государства. В VIII—VI вв. до н.

э. в этих городах, расположенных на Балканском полуострове, островах Эгейского

моря и побережье Малой Азии, зарождается наука, основные жанры художественной

литературы, искусство театра, складываются предпосылки для блестящего расцвета

архитектуры и изобразительного искусства. Первые храмы и первые статуи из камня

появились здесь еще в VII в. до н. э.

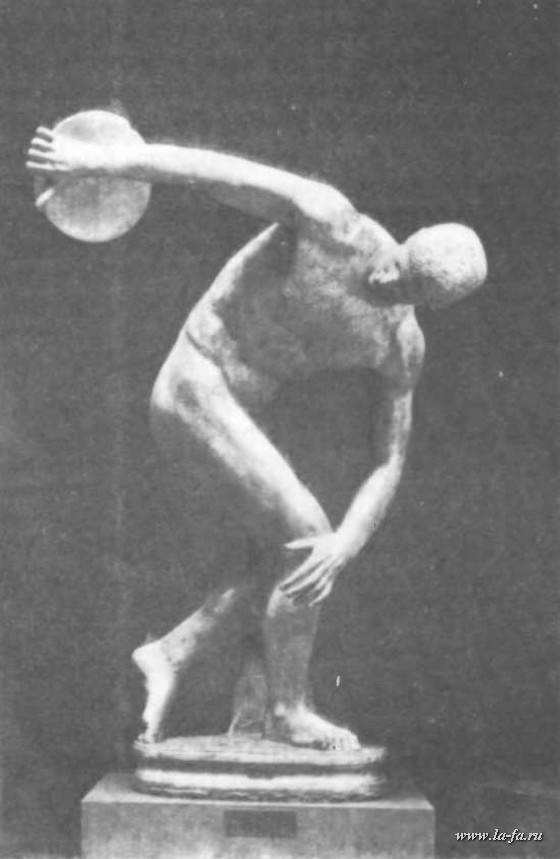

Мирон. Дискобол. Середина V в. до н. э. Мраморная римская копия с греческого бронзового оригинала. Национальный музей. Рим.

В процессе развития зодчества эллинские мастера разработали строго продуманную

и логически обоснованную систему соотношений между несущими и несомыми частями

здания. Эта система получила название ордера от латинского слова «ордо»

— «строй», «порядок». Строгий и величественный храм

прямоугольной формы, окруженный со всех сторон колоннами, стал основным типом

общественного здания в античной архитектуре XV—XIX вв. Зодчие Древней Греции

использовали три ордера — дорический, ионический и коринфский. Первый из них

отличался наиболее простыми и мощными формами, два других тяготели к стройности

пропорций и повышенной декоративности.

Ника Самофракийская. II в. до н. э. Мрамор. Лувр. Париж.

Среди лучших образцов дорического ордера — храм богини Геры, построенный

в V в. до н. э. в одной из колоний, основанных купцами и мореходами на юге Италии.

В самом облике этого монументального здания, в его удачно найденных пропорциях

и строгом ритме колоннады образно воплотилась мысль о величии города-государства.

В каждом из античных храмов устанавливалась статуя божества, покровителя

города; перед храмом, на площади, происходили народные собрания, где обсуждались

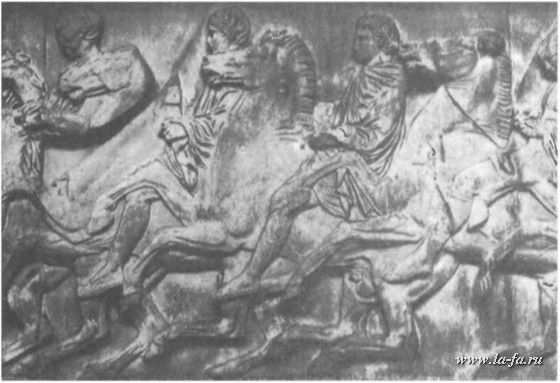

важнейшие вопросы общественной жизни. Величие архитектурного образа дополняли

скульптурные украшения: рельефы на плитах — метопах в дорических храмах, сплошная

лента фриза — в ионических, и многофигурные композиции, вписанные в треугольное

поле фронтона и словно венчающие здание. Мастера Древней Греции успешно решали

проблему синтеза, единства архитектуры и скульптуры — одну из сложнейших проблем,

стоящих во все века перед искусством.

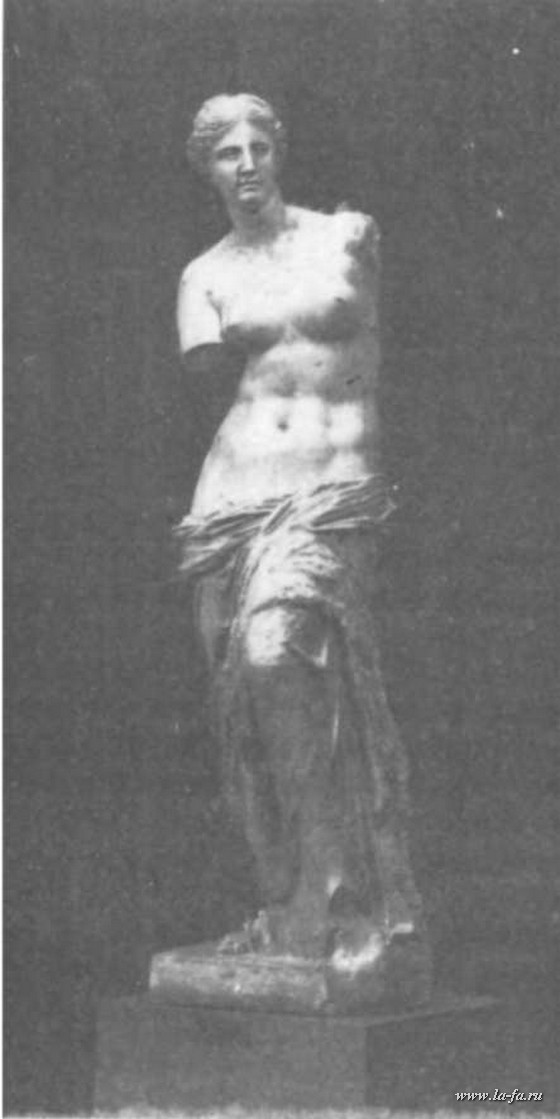

Александр. Венера Милосская. Ок. 120 до н. э. Мрамор. Лувр. Париж.

Расцвет науки, культуры и искусства Древней Греции в V в. до н. э. неразрывно

связан с победой эллинов над персами в грекоперсидских войнах и торжеством в

Афинах и в союзных им городах рабовладельческой демократии — своеобразной политической

системы, основанной на идее самого широкого участия свободных граждан в управлении

государством. Один за другим вырастают в греческих городах прекрасные храмы,

мраморные и бронзовые статуи украшают святилища, портики и общественные сооружения.

В образах олимпийских богов и мифологических героев, которых эллины представляли

как совершенных людей, в памятниках воинам, павшим на поле битвы, и атлетам,

одержавшим победы на общегреческих состязаниях, в надгробных изображениях выдающихся

полководцев, ораторов и политическихдеятелей скульпторы стремились раскрыть

типически обобщенные черты идеально прекрасного и гармонически развитого человека-гражданина,

доблестного воина и страстного патриота, человека, в котором красота атлетически

тренированного тела сочетается с духовным благородством и нравственной чистотой.

Этот идеал формировала сама жизнь, полная войн и опасностей. Суровые тяготы

походов и тяжесть доспехов требовали от каждого воина стойкости, выносливости

и большой физической силы. Такие качества греки воспитывали с детства, поэтому

во всех городах Древней Эллады уделяли большое внимание физическому воспитанию.

Победители состязаний пользовались необычайным почетом. По древней традиции,

юноши выступали на стадионах обнаженными, и десятки тысяч зрителей восхищались

их атлетической красотой. Для скульпторов и мастеров греческой вазописи такие

состязания, особенно знаменитые Олимпийские игры, стали отличной школой, где

они изучали строение человеческого тела, соразмерность его пропорций, пластику

движений.

Круг Фидия. Всадники. Фрагмент западного фриза Парфенона. V в. до н. э. Мрамор. Британский музей. Лондон.

Если в VII—VI вв. до н. э. статуи обнаженных юношей сохраняли фронтальную

неподвижность, застылость форм и строгую симметрию в построении фигуры, то в

V в. до н. э. греческие мастера открыли приемы реалистически правдивого изображения

человека в скульптуре. Статуи обрели пластическую свободу и жизненную убедительность.

Замечательный афинский ваятель Мирон в статуе Дискобола сумел передать самый

напряженный миг движения — момент перехода от размаха диска, к броску. Его герой

представлен в состоянии максимального напряжения физических и духовных сил.

В самой позе атлета, его жестах и движениях раскрывается способность человека

к активному, волевому действию. Могучий юноша Дорифор (копьеносец), запечатленный

скульптором Поликлетом, поражает пластическим совершенством, естественностью

и непринужденностью позы. Мастер наглядно показал, каким прекрасным может и

должен быть человек. Величайший скульптор Древней Эллады Фидий наиболее ярко

воплотил эстетические идеалы своего времени в ансамбле храмов и статуй, украсивших

высокую скалу, поднимавшуюся над городом,— Афинский акрополь. Последующие поколения

высоко ценили памятники искусства V в. до н. э. и называли их образцовыми, классическими.

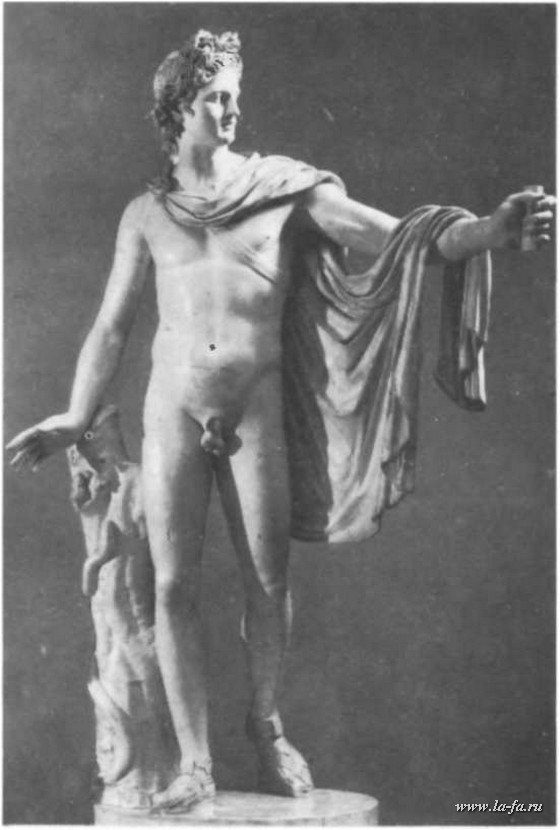

Леохар. Аполлон Бельведерский. Середина IV в. до н. э. Римская мраморная копия с бронзового греческого оригинала. Музеи Ватикана. Рим.

Традиции классического искусства сохранялись и в IV в. до н. э., в эпоху,

когда обострились социальные конфликты, участились кровавые войны между городами

и вся Греция попала под власть македонского царя. Однако драматические события

общественной жизни не могли не сказаться в изобразительном искусстве. На смену

классической простоте и ясности приходит более сложное понимание многообразия

бытия, обостряется интерес к раскрытию душевного мира человека. Гениального

скульптора Скопаса привлекали героические образы, полные могучей энергии и страстного

напряжения. Афинянин Пракситель воспевал красоту человеческого тела, его стройность

и изысканную грацию. Леохар прославился статуей бога света и искусства, известной

всему миру как статуя Аполлона Бельведерского. Новый шаг в развитии реализма

сделал Лисипп из города Сикиона. Его скульптурные образы поражают своей жизненностью,

правдивостью.

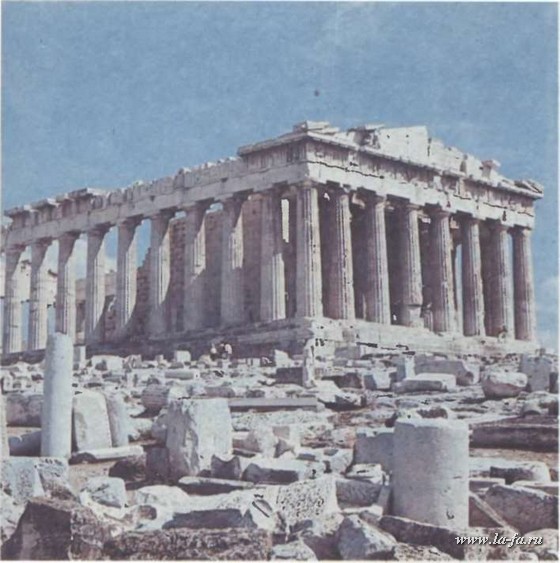

Иктин и Калликрат. Парфенон (храм Афины Парфенос) на Афинском акрополе. 447-438 до н. э.

Три последних столетия существования греческой цивилизации получили название

эпохи эллинизма. Это время отмечено возникновением и падением огромных государств,

великими научными открытиями, первыми плодотворными контактами греческой культуры

с тысячелетними цивилизациями Древнего Востока. Зодчие создают ансамбли новых

городов с правильной планировкой. Скульпторы воплощают грандиозный пафос эпохи

в таких памятниках, как например, знаменитая статуя богини победы Ники Самофракийской,

пронизанная внутренней мощью и ликующим чувством торжества. Величайшим творением

эллинистического искусства стал Пергамский алтарь, на рельефах которого запечатлена

мифическая битва олимпийских богов с гигантами, сыновьями богини земли Геи.

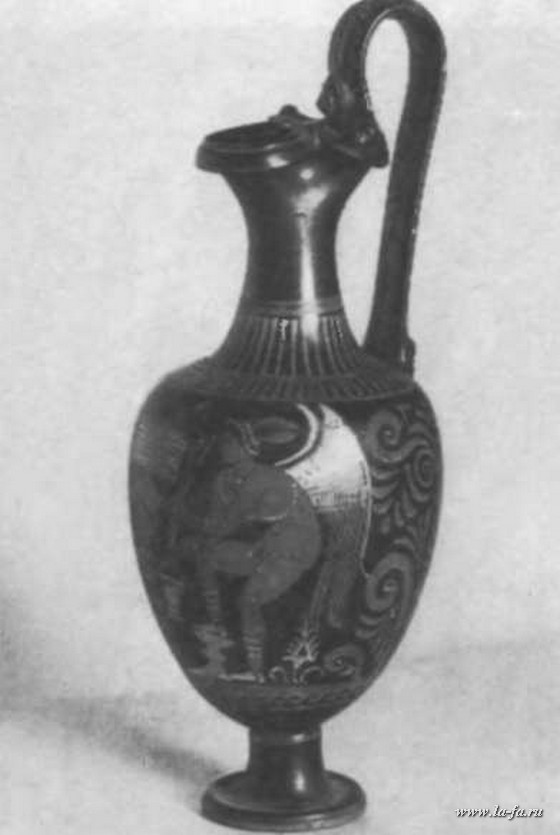

Греческая ваза для вина.IV в. до н. э. Краснофигурная роспись

Целый мир человеческих чувств сумели передать в своих образах создатели Пергамского

алтаря. Возвышенной этической красотой и удивительным пластическим совершенством

покоряет эллинистическая статуя богини любви и красоты — всемирно известная

Венера Милосская (скульптор Александр). Глубочайший трагизм звучит в последнем

аккорде греческого искусства, завершающем его историю,— скульптурной группе

«Лаокоон и его сыновья, погибающие в тисках змей», которую исполнили

в I в. до н. э. родосские мастера Агесандр, Полидор и Атенодор.

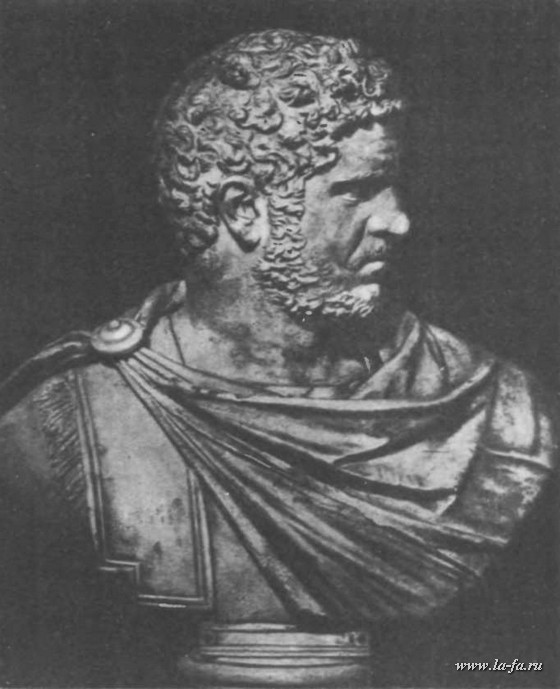

Портрет императора Каракаллы. Ок. 215. Национальный археологический музей Неаполь.

Наследником художественной культуры Древней Эллады стал рабовладельческий

Рим, покоривший Грецию во II в. до н. э. Римляне, познакомившись с мифологией,

наукой, литературой и театром Древней Греции, высоко оценили творческий гений

эллинских зодчих и скульпторов. Недаром знаменитый римский поэт Гораций говорил,

что «Греция, взятая в плен, победителей диких пленила, в Лаций суровый

внеся искусство...». Однако Рим, прошедший за восемь столетий (с VIII

по I в. до н. э.) путь от маленького, ничем не примечательного города до столицы

громадного государства — Римской империи, не только воспринял лучшие достижения

искусства народов Ближнего Востока и Средиземноморья. Римляне внесли свой вклад

в художественную культуру древнего мира.

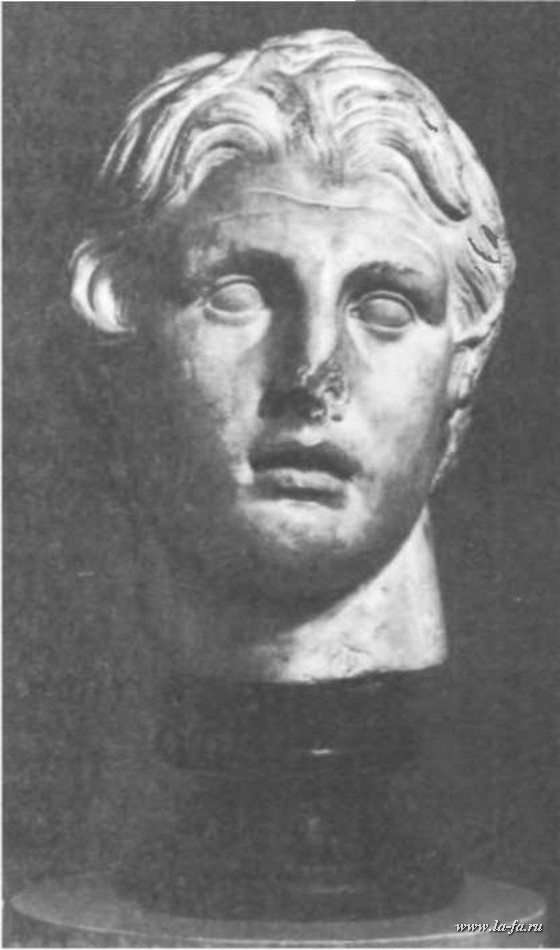

Лисипп. Голова Александра Македонского из Пергама. Мраморная эллинистическая копия с оригинала. Ок. 330 до н. э. Археологический музей. Стамбул.

Еще в эпоху существования Римской республики (V—I вв. до н. э.) римляне построили

великолепные дороги, мосты и водопроводы, первыми стали использовать в строительстве

прочный и водонепроницаемый материал — римский бетон, создали и усовершенствовали

особую систему сооружения больших общественных зданий из кирпича и бетона, широко

применяли наряду с греческими ордерами такие архитектурные формы, как арка,

свод и купол.

Во II—I вв. до н. э. в Риме сложилось и своеобразное искусство скульптурного

портрета, у истоков которого стоял обычай почитания умерших предков и связанная

с ним традиция снимать с лица покойного гипсовую или восковую маску, точно фиксировавшую

облик умершего. Подчеркнутый интерес к человеческой личности, характерный для

культуры Древнего Рима, а также предоставленное должностным лицам право воздвигать

свои статуи на форуме — главной площади «вечного» города — немало

способствовали развитию реалистического скульптурного портрета.

С установлением Римской империи (I— V вв. н. э.) перед искусством была поставлена

задача возвеличивания личности правителя и прославления его власти. Создаются

бесчисленные монументы римских императоров I—II вв. н. э., когда Рим достиг

вершины своего могущества. В таких скульптурах, как мраморная статуя Октавиана

Августа, первого римского императора, представленного в доспехах полководца,

в торжественно величавой позе, мастер сочетал по-римски точную трактовку лица

с идеализированно могучей фигурой греческого атлета.

Странствующие музыканты. Мозаика из виллы Цицерона в Помпеях. I в. до н. э. Национальный археологический музей. Неаполь.

Власть императоров прославляли и грандиозные памятники архитектуры, которыми

украсились Рим и другие города империи в I—III вв. н. э. К числу наиболее выдающихся

творений римского зодчества принадлежат гигантские акведуки — водопроводы, строгие

и величественные мемориальные арки, прославляющие победы властителей Рима, прекрасно

спланированные ансамбли городов, знаменитые императорские бани — термы. Мировой

известностью пользуются Колизей (самый большой амфитеатр древнего мира, где

происходили кровавые гладиаторские бои) и 38-метровая колонна императора Траяна,

покрытая 700-метровой лентой скульптурного рельефа, который запечатлел важнейшие

эпизоды войн римлян с даками в начале II в. н. э. Храм всех богов Римской империи

— Пантеон, построенный во II в. н. э. при императоре Адриане, был перекрыт куполом

диаметром 43 м, который оставался непревзойденным до 2-й половины XIX в. и послужил

образцом купольной постройки для всех Последующих веков. Высокого расцвета достигли

в Риме ювелирное искусство, фресковая живопись и мозаика, о чем свидетельствуют,

например, дома богатых рабовладельцев, открытые при раскопках Помпеи, города,

погибшего от извержения Везувия в 79 г. н. э.

Колизей. 75—80 н. э. Рим.

К вершинам античного реализма можно отнести галерею скульптурных портретов,

созданную римскими скульпторами I—III эв. н. э. Их отличает глубокое постижение

основных особенностей характера человека, сложного мира его чувств и мыслей.

Римские портреты — это своеобразная биография эпохи, запечатленная в неповторимых

художественных образах.

Творческое наследие Древнего Рима, достижения его архитекторов, скульпторов,

живописцев, мастеров декоративно-прикладного искусства — последняя, яркая страница

в истории античного искусства, во многом определившего пути эволюции искусства

от средневековья до наших дней.

|