|

|

Фундамент Древнерусской художественной культуры. Культ природы.

|

Культ природы определял мироощущение древних славян. Культ наивный, часто

глубоко поэтичный, рожденный непосредственной близостью человека к природе,

к земле.

Позаимствуем у крупнейшего знатока истоков русской художественной культуры

Б. А. Рыбакова, а также у таких авторитетов, как М. В. Алпатов и Б. Д.

Греков, некоторые описания и формулировки, которые помогут нам как-то охарактеризовать

духовные устремления наших предков.

Каждый лес, ручей, колодец, даже отдельное дерево представлялись древним

славянам одушевленными. Особенно привлекали их своей мощью старые, большие

деревья, раскидистые густолиственные дубы. Они чтили глубокие и быстрые реки:

недаром в более поздних сказаниях реки говорят с героями человеческим языком.

Они поклонялись огромным камням и горам: недаром судьба русских богатырей

ставилась в таинственную связь с каменными горами.

Боги славянского пантеона олицетворяли добрые и злые силы природы, богатство

ее и тайны: Перун — страшный бог грозы, самый главный из богов, Солнце — известное

под различными именами (Даждьбог, т. е. бог, подающий благо, Сварог

— от слова «свар» — жар и др.), Велес, или Волос, — благодетельный

бог скота, Мокошь — богиня ткачества и водной стихии.

Антропоморфизм, т. о. перенесение человеческих свойств на область нечеловеческую,

дабы приблизить ее к человеческому разумению, был издревле свойствен славянскому

образному мышлению. Образ великой богини тому яркое свидетельство.

Судьба этого образа поистине замечательна.

В 1921 г., на выставке русского народного искусства в Московском Историческом

музее, археолог В. А, Городцов был, как он пишет сам, «изумлен, встретив

в произведениях крестьянского искусства пережитки глубочайшей старины».

Так, в вышивках на полотенцах из северной России он обнаружил древнейшие сюжеты

и этим проложил совершенно новый путь, к изучению самой далекой отечественной

старины. Ведь, напри-мер, руками архангельских и вологодских вышивальщиц красными

и черными нитками на белом полотне был запечатлен культ великой богини

— богини земли, плодородия, матери всего земного. Этому не следует удивляться.

Утратив свое первоначальное значение, пережитки языческих культур славянских

земледельческих племен гнездились в глухих углах нашей страны еще в конце XIX

в., отражаясь в устном творчестве и в народном искусстве. И потому это искусство

часто является для нас «живой стариной», помогающей как-то заполнить

огромные пробелы в предыстории русского искусства, причина которых — скудность

сохранившихся памятников.

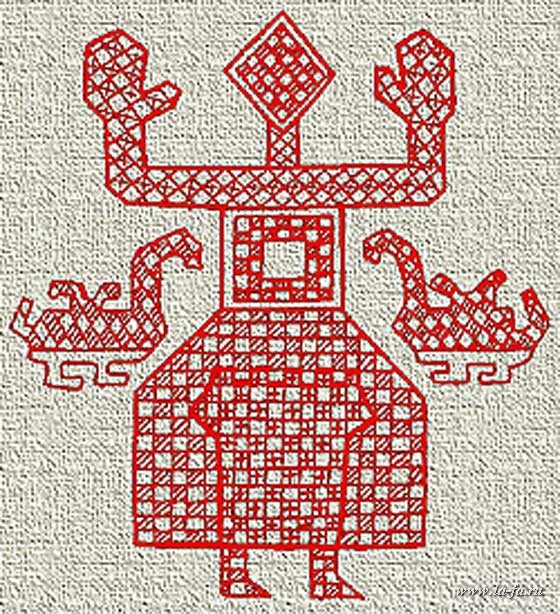

Итак, главной фигурой на узорных вышивках нашего Севера является женщина

и широкой юбке колоколом, с поднятыми руками. В представлении древних художников,

установивших канон изображения великой богини, оно неизменно сливалось с символами

жизни и плодородия, например, с деревом, цветами, солнцем и различными живыми

существами. То голова ее украшена венком из цветов или сияющими лучами,

то в руках она держит солнечные диски, то руки ее постепенно переходят в молодое

зеленеющее дерево или в туловище птицы. А по бокам ее — два всадника, над которыми

она властвует, держа за поводья их коней. Это — жрецы богини, ее служители,

а по мнению некоторых исследователей, тоже боги: сам Перун и Стрибог (бог ветров).

Северная вышивка с "великой богиней" XIX в.

И вот образ этот, который почитался не только славянами, но и многими другими

народами, образ женщины с поднятыми к небу (к солнцу!) руками, прообраз богородицы

Оранты, запившей столь исключительное место в восточнохристианском и, в

частности, в древнерусском искусстве, донесен почти до наших времен в народном

рукоделии.

Эта богиня называлась у древних славян Берегиней, т. е. землей. Житной Бабой,

Роженицей.

Древний культ природы, земли. Римский поэт Апулей вкладывал в уста великой

богини такие слова: «Я — природа, мать всего сущего, владычица стихий,

начало всех начал, высшее божество, царица теней».

«Мать сыра земля!» Вот именно ее сыновно чтили славяне в образе

женщины с вознесенными руками.

Близость к природе, к земле. Как не согласиться с предположением, что

насыпные курганы славянских погребений должны были производить впечатление

естественных холмов, выглядеть так, будто «мать сыра земля»

вздыбилась сама, чтобы умершие отождествились с этими холмами...

Близость к природе, поклонение ее силам естественно рождали у древнего

славянина стремление запечатлеть их в художественном творчестве. И все,

что было радостного, светлого в этом стремлении, роднило славянина с эллином.

Поиски красоты! Сама наружность наших предков, по-видимому, была красивой.

«Я видел русов, — говорит арабский путешественник Иби-Фадлан, — когда

они пришли со своими товарами и расположились на Волге. Я не видел людей более

совершенных по телосложению, — как будто это были пальмовые деревья».

И еще одно как-то роднило эллина со славянином.

Византийский историк VI в. Прокопий Кесарийский, привыкший к константинопольским

самодержавным порядкам, отмечает, что «славяне и анты не управляются

одним человеком, но издревле живут в народоправстве и потому у них счастливые

и несчастливые дела решаются сообща». А другой осведомленный византийский

писатель Маврикий заявляет еще более категорично: «Племена славян и антов

ведут одинаковый образ жизни, у них одни нравы, любят свободу и не склонны

ни к рабству, ни к повиновению, храбры, в особенности в своей земле, выносливы,

— легко переносят холод и жару, недостаток в одежде и пище... Взятые в плен

у них не обращаются навсегда в рабство, как у других народов... Юноши их очень

искусно владеют оружием».

Итак, свободолюбие, ратная доблесть и демократия, пусть и военная, но как

отмечают исследователи, уже достаточно развитая.

Живший за четыре века до Прокопия знаменитый римский историк Тацит вначале

было заколебался, куда ему отнести славян (венедов) — к отсталым варварам или

к народам, достигшим уже заметного культурного уровня. Когда же ближе присмотрелся

к славянам, решительно включил их в число оседлых европейских народов. «Они,

— пишет Тацит, — и дома строят, и щиты носят, и сражаются пешими. Все это

совершенно отлично от сарматов, живущих в кибитке и на лошади».

Но ни в гражданственности, ни тем более в общем мироощущении, конечно,

не поставить полного знака равенства между древним славянином и эллином.

Перенятый у скифов страшный обычай убивать при погребении вождей их

жен и наложниц издавна существовал и у славян (однако он не был обязательным

к исполнению, т.е. жены и наложницы шли на смерть без принуждения, добровольно,

в соответствии со своим вероубеждением. У славян вообще отсутствовали насильственные

человеческие жертвоприношения в любом из их видов, прим. авторов сайта). Нам

трудно представить себе, с какими чувствами шли на смерть обреченные. Быть может,

некоторые и впрямь верили, что такова воля богов и их ожидает за гробом

награда. Од-нако свидетель славянского погребения другой арабский путешественник

Ибн-Даста заметил жуткую нерешительность одной девушки, видимо, не желавшей

отдать свою юную жизнь во исполнение бесчеловечного обряда.

В отличие от эллинов, культ природы не освобождал древних славян от

страха перед природой, извечного страха перед ее таинственными и непреоборимыми

силами, которые для всех культур, предшествовавших греческой, олицетворялись

в зверином образе.

Древний славянин не проникся верой, так ярко выраженной в знаменитом изречении

Софокла: «Много в природе дивных сил, но сильней человека нет».

И потому быт и искусство наших далеких предков отражают одновременно

любовь к природе, ощущение красоты окружающего мира и страх перед природой,

силам которой они противопоставляли не раскрепощенную человеческую личность,

а заговоры, заклинания, сугубо магическую обрядность.

Тут же, однако, добавим, что и в страхе своем они, видимо, не ощущали себя

беспомощными, обреченными. Слишком тесным и непосредственным, можно сказать,

интимным было их общение с природой, чтобы они могли допустить ее неумолимость,

горестное признание которой наложило свою печать на многие другие древние цивилизации.

«Судьбы они не знают, — пишет про антов тот же Прокопий, — и вообще не

признают, что она по отношению к людям имеет какую-либо силу, и когда им, охваченным

ли болезнью, или попавшим на войне в опасное положение, вот-вот грозит смерть,

то они дают обещание — в случае если спасутся, тотчас же принести богу жертву

за свою душу, и, избегнув смерти, приносят в жертву то, что обещали, и думают,

что спасение ими куплено ценой этой жертвы. Они почитают и реки, и нимф, и всякие

другие божества, приносят жертвы всем и при помощи этих жертв производят гадания».

Мироощущение древних славян и вытекающая из него обрядность ярко обрисованы

Б. А. Рыбаковым:

«Древнему славянину казалось, что каждый дом в деревне находится...

под покровительством духа, приглядывавшего за скотиной, оберегавшего огонь в

очаге и по ночам выходившего из-под печки полакомиться приношением, оставленным

ему заботливой хозяйкой. В каждом овине, в таинственном свете подземного огнища,

обитали души умерших предков. Каждое живое существо, соприкасавшееся с человеком,

было наделено особыми чертами. Петух, с изумительной точностью отмечающий

часы и встречающий зарю своим пением, признавался вещей птицей: ни одно

жертвоприношение не обходилось без заклания петуха; редкая сказка о животных

не упоминала о «петушке» ...Утки и гуси символизировали воду...

Бык, взрыхляющий пашню ралом, был олицетворением плодородия. В честь бога

Тура (дикого быка) устраивались весенние праздники молодежи. Конь, это гордое,

стремительное животное, зачастую сливавшееся в представлении древнего славянина

то с богом солнца, то с образом конного воина, был излюбленным мотивом древнего

искусства. Лесные звери представлялись какими-то оборотнями, в большинстве

своем враждебными человеку. Волками оборачивались колдуны… Крупнейший хищник

наших лесов – медведь особенно почитался. Глиняные изображения медвежьих лап

клали в могилы, медвежьи клыки носили в ожерельях… Помимо зверей, лесная чаща

казалась наполненной бесчисленными враждебными духами. В каждом болотце жил

багник (от «багно» - болото), в каждой реке – водяной, в лесах –

лешие, а в глубине непроходимой пущи – огромный «пущевик», с руками,

как сучья, и с зелеными волосами. Десятками заговоров... пытался пахарь-славянин

отгородиться от враждебной лесной стихии. Искусство приходило ему на помощь

создавая амулеты, предназначенные оберегать человека от духов леса... Смена

времен года и смена сельскохозяйственных сезонов сопровождались торжественными

празднествами. В декабре славяне встречали сурового бога зимы Коляду...

Литая серебрянная фигурка из клада VI в. в селе Мартыновке на Киевщине.

Весной начинался радостный цикл праздников солнца. На масленицу пекли блины

— символ солнца, провожали соломенное чучело божества зимы, сжигали его

за пределами села, а иногда одновременно зажигали просмоленное колесо на высоком

шесте — еще один символ солнца. Огненное колесо на повозке, запряженной

двумя конями — спутниками солнца, прочно вошло и в изобразительное искусство...

На масленицу, помимо обрядовых плясок, проводились военные игры молодежи

— кулачные бои. Прилет птиц ознаменовывался обрядовым печением — хозяйки

пекли из теста изображения жаворонков... Встреча лета происходила в русальную

неделю. В эту неделю заключались браки, пелись песни в честь Лады и Леля — покровителей

любви.

О своих богах славяне слагали мифологические сказанья и легенды. Так, например,

Сварог научил людей ковать металл... Этот миф напоминает греческий миф о Прометее,

похитившем с неба огонь для людей... Существовали легенды о героях-змееборцах,

побеждавших огромных драконов и впрягавших этих чудовищ в плуг...

Когда на Руси появилось христьянство, оно встретилось с такой устойчивой,

веками складывавшейся земледельческой религией, с такими прочными языческими

верованиями, что вынуждено было приспособиться к ним, подменить Волоса – Власием,

Перуна – Ильей, Мокошь – Пятницей – Параскевой, молчаливо признать масленицу

и другие языческие календарные праздники».

|