|

|

Киевская держава. Софийский собор и Михайловские мозаики.

|

Дополним уже сказанное об архитектуре киевского храма св. Софии. В XVII и

XVIII вв. этот знаменитый собор был настолько видоизменен всевозможными переделками

и при-стройками (в стиле барокко), что сейчас трудно точно представить

себе его первоначальный облик. И все же ясно, что своим многоглавием. открытыми

галереями, постепенным ступенчатым нарастанием, всем своим плавным и в

то же время трепетным ритмом киевский храм вносил коррективы в строгую

монолитность, категоричность византийского зодчества. Киевская София не возносилась

победно над землей, а можно сказать, непринужденно выстраивалась по земле: она

была не только величественной, но и живописной, гармонично разросшейся

и вширь, и в длину, и ввысь. Могучая динамичность сочеталась в ней с декоративностью.

Храм не был побелен, как ныне, а кирпич, из которого он был весь выложен,

чередовался с розовой цемянкой, что придавало его стенам радующую глаз

нарядность. Вследствие всего этого он общим обликом, внушительным и торжественным,

но не замкнутым в своей массе, меньше походил на твердыню, чем константинопольская

София, и не производил впечатления неразрывного целого.

Так, самим своим содержанием традиции древнерусского деревянного зодчества,

выражавшие художественные устремления русской народной души, взрывали жесткий

византийский канон. И хотя мы усматриваем тут перекличку с зодчеством кавказских

и балканских стран, такая грандиозная парадность в сочетании с общей гармоничной

размеренностью сложнейшей архитектурной композиции была, вероятно, достигнута

только в Киевской державе.

Из соседнего, столь же пышного и величественного княжеского терема можно

было попасть прямо на хоры этого храма утверждавшего в сознании закономерность

и крепость социальной иерархии, стройно отображавшей иерархию небедных

сил. Каким контрастом с окрестными полуземлянками сиял этот храм и какое

подлинно сказочное видение открывалось их обитателям под его сводами!

Двенадцать мощных крестообразных столбов расчленяют огромное внутреннее пространство

Софии киевской. Как и снаружи, динамичность чередования все новых живописных

перспектив определила замысел ее интерьера.

Под главным куполом, в залитом светом пространстве, произносились проповеди

и совершались торжественные государственные церемонии, а в самом алтаре

собиралось высшее духовенство. Наверху, на хорах, появлялись земные владыки:

князь и его приближенные. Внизу же, там, где свет переходил в полумрак, толпился

народ.

Этот народ видел те же, что и мы сейчас, но в полном блеске, без каких-либо

разрушений сверкающие золотом мозаики с сине-голубыми, сиреневыми, зелеными

и пурпурными пе-реливами, мозаики, как бы расплывающиеся по стенам, словно

маревом все обволакивая кругом своим то затухающим, то вспыхивающим с новой

силой сиянием. Шедевр «мерцающей живописи»!

Над головою молящихся в главном куполе — Христос Вседержитель — Пантократор,

в простенках — вереницы святых, словно парящих в воздухе, а в центральной

абсиде — богоматерь с воздетыми к небу руками — Оранта.

Народу, стоящему в благоговении или коленопреклоненному на мозаичном

полу, преподносился спектакль, вероятно, не менее великолепный, чем в константинопольской

Софии. Спектакль, в котором раздавались торжественные возгласы священнослужителей,

слышалось возвышенное церковное пение, сверкали золотом и драгоценными

каменьями храмовая утварь и роскошные облачения клира, дымились благовониями

паникадила, как пожар, горели несчетные свечи, озаряя иконописные лики подвижников

новой веры и жаром своим воспламеняя искрящуюся отовсюду мозаику.

Как и в Царьграде – во славу бога и его святых, благословляющих власть государя

и его вельмож.

И все же, как мы увидим не раз, сквозь эту насаждаемую сверху религиозную

догму, сквозь так же насаждаемое сверху искусство с его жестким каноном уже

в те времена упрямо пробивалось народное мироощущение с его выработанными самой

жизнью критериями добра и зла, да идущими из языческой старины навыками и представлениями.

В истории византийского искусства знаменитые мозаики киевской Софии фигурируют

как уникальный по своему значению памятник эпохи Македонской династии,

памятник, в значительной части созданный константинопольскими мастерами:

им мы обязаны такими шедеврами, как островыразительные образы «Святительского

чина» в абсиде, в которых живы традиции эллинистической портретной живописи.

В истории древнерусского искусства эти мозаики важны нам как свидетельство

мощи и роскоши Киевской державы, ее стремления ни в чем не уступать Царьграду,

как грандиозный живописный цикл, над созданием которого, вместе с греческими

художниками, поработали и их русские ученики, как великолепный образец византийской

художественной системы, созданный на Руси и для русских, системы облюбованной,

а затем и переработанной русскими людьми, нашедшими в ней стройную основу для

воплощения в искусстве своих собственных чаяний и грез.

Огромная Оранта несколько тяжеловесна. Но, когда под лучами света, падающими

на ее золотой фон, сверкает и пламенеет каждый кубик смальты, она производит

подлинно неизгладимое впечатление, торжественно выступая над нами со своими

широко раскрытыми глазами, вся обрамленная жарким сиянием.

Богоматерь Оранта. Мозаика Софийского собора в Киеве XI в.

Опускаясь перед ней на колени, русский человек узнавал в ее образе родную

ему великую языческую Берегиню с руками, поднятыми к солнцу. Но, преображенная

новым дивным искусством, она уже представлялась ему не только «матерью

всего сущего», но и заступницей, всей своей мощью ограждающей его

страну от бесчисленных врагов, и потому в годы испытаний он прозвал ее «нерушимой

стеной».

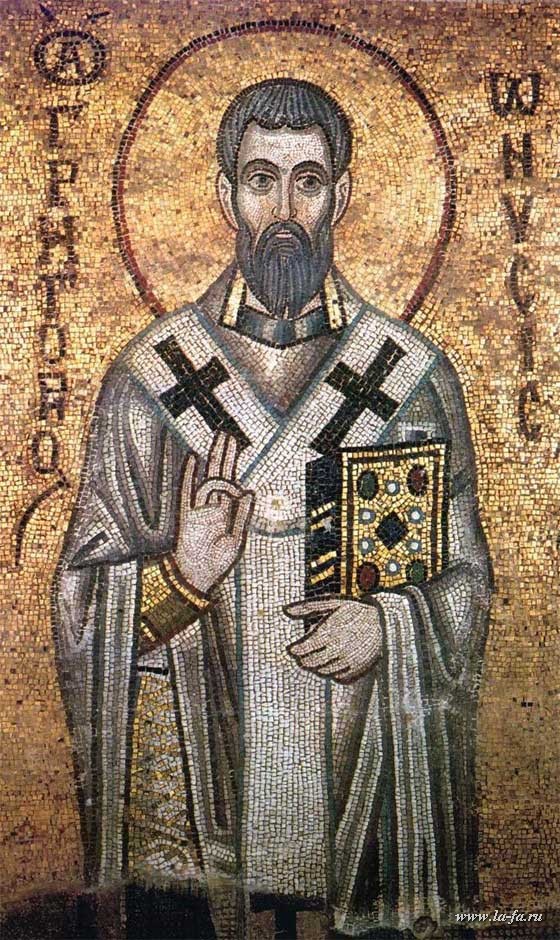

И, надо думать, русского человека привлекали спокойная твердость духа, уверенная

сила, которыми дышали величавые образы отцов церкви в «Святительском чине»

(ну, хотя бы особенно разительный — Григория Нисского) как пример всегдашней

готовности постоять за правое дело.

Григорий Нисский из "Святительского чина". Мозаика нижней части абсиды Софийского собора в Киеве XI в.

И в то же время, — подчеркнем это вновь, — как и архитектура храма,

все его живописное убранство внушало молящимся, что государство должно

покоиться на авторитете верховной власти, столь же незыблемой, как власть

самого Вседержителя, царящего высоко в куполе, в окружении архангелов

(роскошно облаченных, наподобие телохранителей византийского императора),

которых греческий богослов назвал «небесными чиновниками, блюдущими страны,

земли и языки».

Так небесное и земное крепко переплетались в высшей славе и навеки утвержденном

владычестве... Ибо, кроме «мерцающей живописи», храм был украшен

живописью обычной — фресками, прославляющими самодержавную царскую власть.

Фрески эти были в XIX в. варварски записаны масляными красками, причем произведенная

«реставрация», видимо, исказила ряд образов. Систематическая

расчистка фресок началась только в наше время (в 30-х годах); многое оказалось

безвозвратно утраченным.

В тематику фресок входят и евангельские сцены, и... игры на константинопольском

гипподроме. Последние, правда, изображены на лестничных башнях, ведущих

на хоры.

Мы уже говорили о роли гипподрома в жизни византийской столицы. Император

там появлялся перед народом во всем величии своей власти. На фресках киевского

собора мы видим византийского императора, видим и колесницы, музыкантов, скоморохов

в колпаках, ряженых, травлю медведей, волков, кабанов. Все это очень интересно,

подчас живо подмечено, хотя по своим художественным достоинствам фрески

и уступают мозаикам.

Изображение владыки империи ромеев тут, очевидно, служило прославлению

владыки империи Киевской. Портрет Ярослава в росписи не сохранился, но мы распознаем

жену его и, вероятно, трех дочерей, стройно выступающих в ряд со свечами в руках.

Участие русских мастеров в этой фресковой росписи и их воздействие на заезжих

учителей более чем вероятны. Об этом свидетельствуют некоторые чуждые Византии

жизнерадостные, жизнеутверждающие мотивы в евангельских сценах румяные, большеглазые

женские лица, крепкие, приземистые фигуры, а в сценах гипподрома — звери наших

лесов и даже чисто русские приемы охоты.

Мозаики Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве были созданы позднее

софийских, уже при Святополке, когда Киевская держава переживала тревожные времена

из-за необратимости феодального дробления, бесконечных княжеских усобиц,

эксплуатации народа и постоянной борьбы со степью.

Подобно софийским, михайловские мозаики принадлежат одновременно византийскому

искусству и древнерусскому. Авторитетнейшие представители искусствоведческой

науки склонны признать в них еще большее участие русских художников. В

фигурах и взорах Михайловских апостолов все чаще исчезает византийская суровость,

линии стали более округлыми и черты лица приобрели не свойственную византийским

образцам мягкость. Глубоко человечен евангелист Марк, сколько же тепла и внимания

в его взгляде!

Не менее знаменательно наличие в Михайловском храме наряду с греческими старославянских

надписей.

Михайловский храм был разобран в 1934—1935 гт. в связи с реконструкцией

города. Снятые с его стен драгоценные мозаики и фрески ныне (за несколькими

исключениями, о которых речь ниже) выставлены в приделе второго этажа Софии

киевской, ставшей, таким образом, одной из крупнейших в мире сокровищниц средневекового

монументального изобразительного искусства.

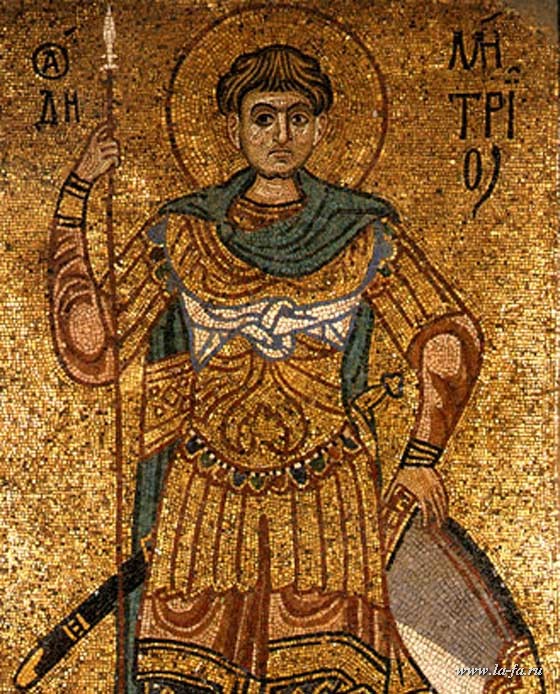

Быть может, совершеннейшим Михайловским мозаическим образом как по изысканной

красочной гамме, так и по ясности и изяществу композиции нам дано любоваться

в Моск-ве, в Третьяковской галерее, куда мозаика была передана из Киева. Это

— Дмитрий Солунский, один из «святых воинов», прославляемых церковью,

патрон отца Святополка — великого князя Изяслава.

Храм Архангела Михаила был заложен в честь победы над половцами, про которых

Владимир Мономах так говорил Святополку: «Выедет смерд в поле пахать на

лошади и приедет половчин, ударит смерда стрелою и возьмет его лошадь,

потом приедет в село, заберет его жену, детей и все его имущество».

Естественно, образ воина, бесстрашного ратоборца, побеждающего супостатов,

был особенно дорог в ту пору русским людям. И вот такой воин, с копьем и щитом,

стройный, прекрасный, с удивительно живыми чертами волевого лица, предстает

перед нами на сверкающем золотом фоне, с которым лучисто перекликается

золото кольчуги.

Дмитрий Солунский. Мозаика Михайловского монастыря в Киеве. Начало XII в.

Да, византийская художественная система славит иерархию высших сил,

небесных и земных. Но образ Дмитрия Солунского — это уже эпос русского народа,

в ратной славе утверждающий его национальное самосознание.

Чисто русское народное начало особенно явственно в михайловских фресках,

возможно, полностью исполненных русскими мастерами. Вот, например, величественный

св. Никола (на фреске, переданной Эрмитажу). Мы узнаем в его одухотворенных

чертах, лишенных какой бы то ни было резкости, в проникновенности его доброго

и мудрого взгляда, в благородной статности всей его фигуры некий идеал

красоты, взлелеяный в глубинах русской души. В его художественном воплощении

есть нечто и от классической античной традиции.

Кто знает, быть может, в живописном убранстве Михаиловского храма принимал

участие знаменитый Алимпий. Эту возможность допускал такой крупнейший византинист

и исто-рик древнерусского искусства, как Д. В. Айналов.

Алимпий! Увы, это для нас только имя. Мы ничего не знаем о его индивидуальной

живописной манере, о его творческом развитии. Но это имя очень славное и очень

для нас дорогое: первое в истории великой русской живописи. Ибо это первый русский

живописец, упоминаемый в наших летописях.

Алимпий вышел из Киево-Печерского монастыря, учился у греческих мозаичистов.

Летописное сказание монастыря, на которое ссылается В. Н. Лазарев, содержит

его жизнеописание, испещренное самыми фантастическими подробностями, но свидетельствующее

о глубоком уважении, которым искусство живописи пользовалось в Киевской Руси.

Так вот мы читаем, что, когда «гречестии писци из Цариграда»

украшали алтарь Успенского собора Печерского монастыря, Алимпий «помогаа

им и учася». При этом случилось «чудо»: образ богородицы «сам

вообразися» и «просветися паче солнца», из уст богородицы

выпорхнул белый голубь, облетел весь храм и скрылся. Пораженный Алимпий

постригся в монахи, усердно продолжая заниматься своим искусством: «иконы

писать хитр бе зело». За многую добродетель, выражавшуюся в «смирении,

терпении, чистоте, посте, любви богомышлении» и «низлобии сердца»,

игумен поставил Алимпия священником. И проводил Алимпий ночи «на пение

и на молитву упражняшеся», а днем писал неустанно новые иконы и подновлял

старые, обветшавшие, не ради корысти, а из чистой любви к своему искусству.

Свой заработок Алимпий делил на три части: на одну покупал все, что нужно

для иконописания, другую отдавал бедным, а третью - в монастырь.

Так он трудился в поте лица, «не дадяще себе покоа во вся дьни».

Незадолго до его кончины ему была заказана к празднику успения икона богородицы.

Пришел заказчик накануне праздника и увидел, что икона еще не написана, а иконописец

тяжело болен, и – удалился огорченный. Тогда-то в монашескую келью Алимпия

явился «некто, юноша светел» и начал писать икону; через три часа

работа была закончена, чудесный иконописец забрал ее с собой и водворил на предназначенное

для нее место. Там ее и нашел заказчик; он прибежал к игумену и рассказал

ему о случившемся. Придя в келью к Алимпию, игумен нашел его умирающим.

Так в Древней Руси искусство почиталось священнодействием: заменить

умирающего великого живописца мог только посланец небесных сил...

То, что Алимпий был монахом Печерского монастыря, имеет существенное

значение. Этот монастырь возглавлял борьбу против греческого духовенства, ратовал

за обрусение хрис-тианского вероучения. Связанный со «Святой горой»

(Афоном), где греки, русские и южные славяне вступали в живое культурное

общение, Печерский монастырь содействовал обогащению русской художественной

культуры не только константинопольскими, но и сербскими и болгарскими влияниями.

Вырабатывая собственный художественный язык, Русь обращалась, таким образом,

к различным источникам. А Печерский монастырь был одним из тех центров,

где происходила кристаллизация заимствований вместе с их подчинением единому,

упорно утверждающему свою самобытность потоку.

С закатом Киевской державы навсегда померкло в Древней Руси и искусство

«мерцающей живописи». Слишком дорогостоящей роскошью оказалась

мозаика для удельных князей.

Но дело не только в этом.

Как указывает В. Н. Лазарев, существовала еще одна более глубокая причина

вытеснения мозаики фреской. Коренилась она в новых эстетических установках

русских художников. «Фреска подкупала их не только своей более гибкой

техникой, но и более плотной и определенной палитрой, никак не связанной

имеющимся под рукой набором мозаических кубиков. Тем самым фреска допускала

более реалистические решения. Именно ей на Руси принадлежало будущее».

Оно не заставило себя ждать. В фресках Кирилловского монастыря в Киеве (последняя

треть XII в.) «в лицах святых, с большими глазами, окладистыми бородами

и выражением внутренней силы, есть уже неповторимо русский отпечаток».

Неповторимо русский отпечаток! И важно то, что этот отпечаток постепенно

проявлялся все явственнее, все убедительнее не только, например, в облике

изображенных фигур, а в самом стиле художественного произведения, определяемом

всем его внутренним содержанием.

|