|

|

Господин Великий Новгород. «Молодший брат»

|

Сравнивая Новгород с его «молодшим братом», вольным городом Псковом,

где тоже было вече, Ключевский писал, что новгородский политический порядок

можно назвать «поддельной, фиктивной демократией», а псковский

— «смягченной, умеренной аристократией». В самом деле, как сказано

в его классическом «Курсе русской истории», «ограниченное

пространство Псковской земли не давало такого простора для расцвета

крупного боярского землевладения, какой открывался для того в беспредельной

Новгородской области. Потому политическая сила псковского боярства не находила

достаточной опоры в его экономическом положении, и это сдерживало политические

притязания правительственного класса. В связи с тем не заметно ни резкого сословного

неравенства, ни хронической социальной розни, как в Новгороде». Притязания

новгородской боярской верхушки доходили до того, что она изменила делу русского

единства в XV в., вступила в сговор с Литвой и рассчитывала на поражение Москвы

в ее спасительной для Руси борьбе с ханами, действуя наперекор демократическим

слоям города, поддержавшим московского великого князя.

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря в Пскове. XII в.

Псковское боярство было в своих притязаниях скромнее, и потому жизнь Пскова

отмечена не только большим демократизмом, но и большим спокойствием, большей

внутренней умиротворенностью. Однако — только внутренней. Псков ведь был

западным рубежом Русской земли, передним краем ее обороны. ...Многострадальная

Псковщина была обильно полита кровью, своей и вражеской.

Все это наложило свою печать на быт псковитян, на общее их мироощущение,

следовательно, и на их искусство.

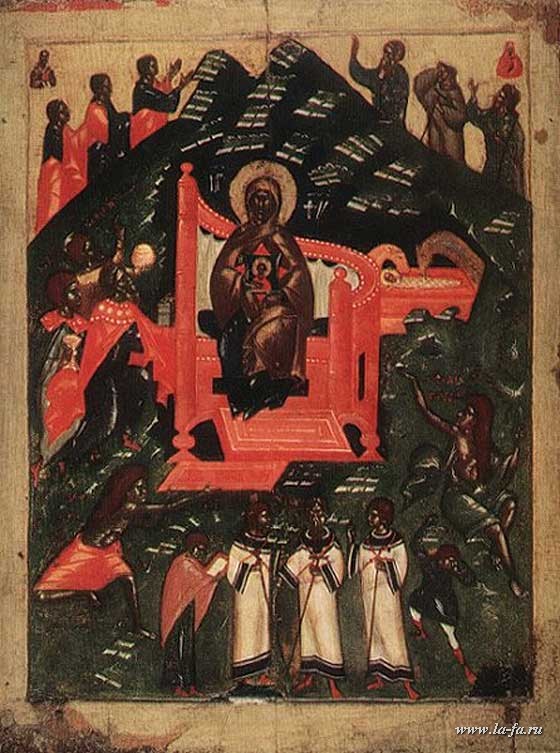

Собор богоматери. Псковская икона. XIV в.

На протяжении веков, обороняясь подчас без помощи Новгорода от грозных

ливонских рыцарей и от Литвы, Псков все шире и шире опоясывался мощными укреплениями.

«Этот город так обширен, — пишет немецкий автор XIII в., — что его

окружность обнимает пространство многих городов, и в Германии нет города,

равного Пскову». Но и далеко за пределами псковских городских укреплений

воздвигались такие грозные твердыни, как славный Псково-Печерский монастырь,

или же как Изборск, у башен которого с поэтическими именами «Темнушка»,

«Рябиновка» не раз разбивались удары ливонского ордена.

Если не считать самых ранних псковских церквей, как, например, знаменитый

Спасо-Преображенский собор (XII в.) Мирожского монастыря, все псковское зодчество

питалось достижениями крепостного строительства. Строя быстро, ибо время не

ждало, строя прочно, ибо дело шло о защите родных очагов, псковские зодчие —

мастера военно-инженерного дела - из нетесаных плит широко распространенного

на Псковщине известняка воздвигали неприступные стены, величавая крепость

которых восхищает нас по сей день. В этом строительстве они приобрели исключительную

сноровку, прославившую их на всю Русь — ведь сама Москва впоследствии обращалась

к их опыту.

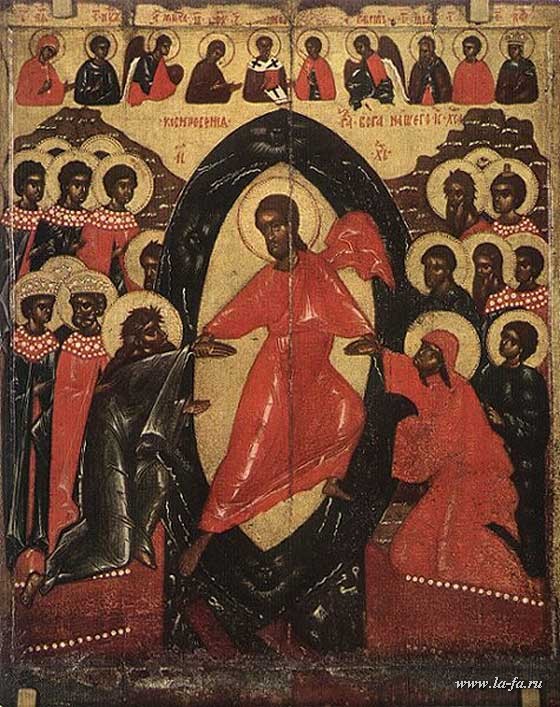

Сшествие во ад. Псковская икона. XIV в.

Небольшие по размерам кубические, несколько приземистые гладкостенные

псковские храмы, нередко воздвигнутые по заказу ремесленников и мелких торговцев,

отмечены той же лаконичной суровостью, той же внутренней крепостью, что и псковские

оборонительные сооружения. Часто — и это явилось новшеством в древнерусской

архитектуре — на храмовых стенах сооружались очень живописного вида звонницы,

с которых велось наблюдение за продвижением врага и чьи колокола не раз возвещали

тревогу. Как и Новгород с его владениями, Псков и вся Псковщина благодаря своим

памятникам архитектуры (многие из которых были разрушены фашистами и ныне восстановлены

в первоначальном виде — без позднейших пристроек) и монументальным росписям

соборов монастырей Мирожского и Снетогорского являют нам богатейшую панораму

средневекового искусства.

Непосредственное народное начало очень явственно во всем псковском искусстве.

Тревога и драматическая напряженность, которые сквозят в псковской иконописи,

весьма самобытной по краскам и общему настроению, не отражают ли как раз тех чувств, что должны были испытывать псковитяне перед лицом постоянной

вражеской угрозы?

Крепость в Изборске.

В отличие от новгородских икон, не пламенная киноварь, а плотный, густо насыщенный

зеленый цвет, воскрешавший безбрежную зелень необъятных лугов Псковской земли,

был любимым цветом ее живописцев. А напряженность и беспокойство явно выступают

в общем колорите и нервной подвижности отдельных фигур псковских икон.

Особенно характерны в этом отношении иконы XIV в. «Собор богоматери»

(в Третьяковской галерее) и «Сошествие в ад» (в Русском музее).

Вглядитесь хотя бы на первой в сцену, именуемую «Аллегорией пустыни».

«Псковская школа живописи — открытие советских ученых. В старых сводных

трудах по истории русского искусства она обычно отсутствует. Лишь после расчистки

ряда псковских фресок и икон XII—XV веков появилась возможность определить

ее стилистические черты, остававшиеся до того совершенно неясными»

(В. Н. Лазарев).

И это не исключение. Ведь всего лишь несколько лет назад удалось благодаря

кропотливым исследованиям выделить в отдельную школу древнюю тверскую живопись.

Да и, кроме того, Ростов, Ярославль, Рязань, Вологда, Смоленск, Полоцк и другие

русские города были крупными центрами самобытного художественного творчества,

изучение которого ныне в полном разгаре.

|