|

|

Причудливые узоры из трав, цветов, многофигурные композиции украшают

многие старинные блюда, ковши, чаши, оклады икон, оправы оружия из золота

или серебра, а также и современные изделия. Сделаны они в технике рельефной

чеканки.

Материалом для чеканки может служить практически любой мягкий листовой металл

толщиной от 0,2 до 1,5—2 мм: медь, латунь, алюминий и др. Инструменты — чеканы,

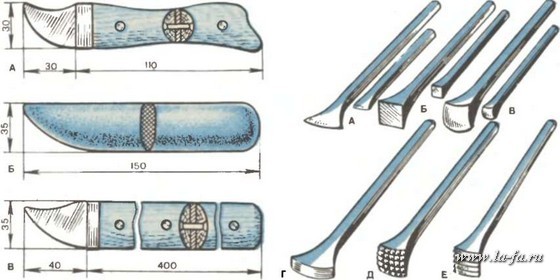

да-вильники, молотки. Чеканы бывают стальные и деревянные. Стальные чеканы —

это стержни квадратного или прямоугольного сечения от 3x6 до 10x15 мм и длиной

150—160 мм. Рабочий конец чекана утолщен, обработан напильником, закален и отполирован.

Чеканы различаются по форме рабочей части: это расходники, лощатники и др. Для

выколотки применяют чеканы из твердых пород дерева.

Давильники необходимы при выдавливании рельефа на фольге или очень тонком

листе усилием руки без чекана и молотка. Толщина листа в этом случае должна

быть не более 0,4 мм. Давильники изготовляют из стали или прочной пластмассы.

Они представляют собой ножи с закругленными лезвиями длиной 20—40 мм, шириной

20—30 мм. Лезвие хорошо полируется, а острие ножа притупляется и закругляется

с небольшим радиусом. Укрепляется давильник на деревянной ручке длиной

не менее 40—50 см. Чеканить можно и обыкновенным молотком весом 150—200

г.

Инструменты чеканщика. Слева: давильники. Справа: А — расходники; Б — лощатники; B — облые; Г, Д, Е — фактурные.

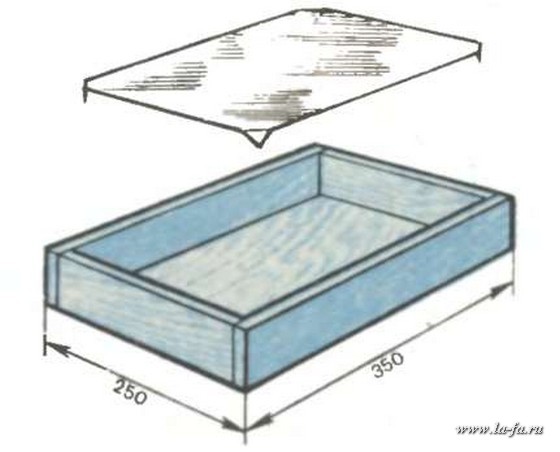

Для первоначальной, грубой деформации листа требуется коврик из толстой (20—40

мм) резины или подушка с песком, можно воспользоваться и обыкновенной доской.

Подушка сшивается крепкими нитками из 2—3 слоев прочного брезента и набивается

мелким песком. Необходимо также иметь деревянный ящик, размеры которого

соответствуют размерам задуманной композиции чеканки. Ящик заполняется

массой («смолой»), состоящей из 5 частей битума мягких марок, 4

частей мелкого песка или земли и 1 части смеси песка и канифоли (поровну). В

ящик эту массу закладывают разогретой и хорошо смешанной.

Подготовка металла к чеканке состоит в следующем. Ножницами по металлу вырезают

заготовку на 10—15 мм больше задуманной композиции, правят ее деревянным

молотком и края отгибают под прямым углом. Чтобы заготовка стала более мягкой

и ковкой, ее отжигают на газовой горелке, паяльной лампой и отбеливают. Битумно-земляную

смесь разогревают, поставив ящик в духовку, втапливают в разогретую массу заготовку

отогнутыми концами вниз. После остывания смеси заготовку закрашивают светлой

гуашевой краской (или темперной).

Чарки. Серебро, чеканка, позолота. 2-я половина XVII в. Государственные музеи Московского Кремля.

Через копировальную бумагу переносят выбранный рисунок на металл и приступают

к чеканке. Расходником повторяют нанесенный на металл рисунок. Чтобы линия получилась

плавной и красивой, расходник следует держать с небольшим наклоном от направления

движения оконтуривания. В этом случае при ударе молотка чекан будет сам передвигаться

на необходимую величину. Затем следует провести осаживание фона композиции

и прочеканить места, расположенные ниже фона. Осаживание производится

лощатником. Добившись необходимой глубины фона, лощатником выравнивают

и выглаживают все неровности, прорабатывают ребра между плоскостями на рельефе.

Выпуклого и объемного рельефа добиваются проработкой изделия с оборотной

стороны. Для этого разогревают битумно-земляную массу, извлекают из нее проработанный

с лицевой стороны рельеф, отгибают уголки в обратную сторону. Повторяют отжиг,

так как в процессе чеканки металл теряет эластичность, становится упругим и

ломким.

После отжига лист снова втапливают в битумно-земляную массу для отработки

композиции с обратной стороны. Затем изделие извлекают из смолы, отжигают,

переворачивают, прорабатывают с лицевой стороны и так продолжают до тех пор,

пока композиция не получит окончательную завершенность.

Последняя операция чеканки — нанесение на рельеф специальными чеканами задуманной

фактуры поверхности. Она может быть гладкой, шероховатой, покрытой точками

и т. д. После окончательной отделки изделие хорошо промывают, протирают молотой

пемзой, сушат в древесных опилках и смазывают тонким слоем минерального масла.

В нашей стране первоклассными мастерами чеканки были мастера-ювелиры Москвы,

Новгорода, волжских сел Красное, Подольское, Сидоровское, Северного Кавказа,

Урала. В XVI—XVII вв. в мастерских Московского Кремля чеканили золотую и серебряную

посуду, в том числе и чаши — братины, из которых пили заздравные тосты. Украшение

братин очень разнообразно. Некоторые из них сплошь покрыты чеканным орнаментом

из трав, побегов, треугольников, мелких круглых выпуклостей — «яблок»,

«ананасов», «ложек», «чешуек».

Заготовка листового материала и деревянный ящик для чеканки по смоле.

Современное искусство чеканки обогатилось новыми материалами и темами. Советские

художники используют алюминий, жесть, железо, медь, латунь. Они умело выявляют

пластические и декоративные качества материала и создают различные ювелирные

украшения, декоративные настенные панно. Тематика чеканки необыкновенно широка:

жанровые сцены, пейзажи, портреты, фольклорные образы, изображения народных

обрядов и обычаев, танцев, спортивных игр. Замечательные произведения,

выполненные в технике чеканки, создают, например, грузинские художники И. Габашвили,

И. Очиаури и другие.

|