|

|

Художественный быт крестьянского искусства. Часть 7.

|

Нужно считать малообоснованным предположение, что мы не знаем художественных

традиций крестьянского русского искусства XVII, XVI и предшествующих им веков

только лишь за отсутствием самых памятников, не сохранившихся до нашего времени.

Значительные и характерные приобретения в иконографической области искусства

за эти близкие века, если бы таковые приобретения были, несомненно перешли бы

в большей доле и в декорацию бытовых предметов позднейшего века и уживались

бы там наряду с более новыми мотивами. Примеров такого органически - художественного

сочетания древнего и новейшего мы имеем не мало в пределах XVIII—XIX веков.

Диализ показывает нам, что формальные элементы, время от времени воспринимаемые

и усваиваемые крестьянским искусством, держатся в нем чрезвычайно долго и прочно

и отнюдь не легко уступают место новейшим орнаментальным приобретениям. Традиции

крестьянского искусства таковы, что оно ничего не выпускает и не теряет из своих

приобретений, и накапливаемое им иконографическое богатство — в точном смысле

этого выражения — навеки сохраняется в единой падежной сокровищнице; если же

мы и наблюдаем иногда исчезновение какого-нибудь мотива, то оно всегда совершается

медленным путем многочисленнейших декоративных перефразировок, постепенно затемняющих

его основной и первичный тематический смысл, но сохраняющих его декоративно-орнаментальный

облик. Первичный реалистический мотив конской головы может постепенно деформироваться

в глухой и невнятный геометрический узор, но этот узор будет пребывать в океане

крестьянского бытового искусства в течение столетий.

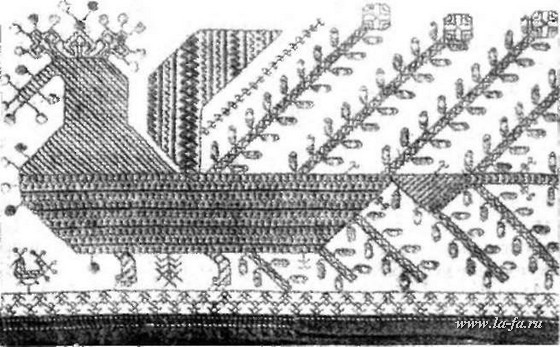

Конец полотенца, вышитый цветными нитями. Мотив птицы-павы. Архангельская губерния. Из коллекции Л. И. Свионтковской-Вороновой

Имея в виду указанный своеобразный характер художественного формирования

крестьянского искусства, в котором с редкой частотой проявляются эволюционные

принципы и стадии атавизма, мы должны допустить, что допетровское крестьянское

искусство в его узком и чистом виде было, невидимому, почти наглухо изолировано

как от влияний городской художественной культуры высших социальных слоев, так

и от производственных воздействий чужеземных образцов. Совершенно незначительное

количество наблюдаемых теперь мотивов ХVI и XVII веков, несомненно вступивших

в круг крестьянского художественного обращения значительно позднее, чем даты

их первоначальных появлений в русском искусстве, не позволяет говорить о сильных

внешних влияниях на его иконографический репертуар. Крестьянское искусство пребывало

в кругу неизменных первичных, через века проходящих, тем, рожденных древнейшими

религиозными и обрядовыми культами. Наиболее старые и типичные формальные проявления

крестьянского искусства ясно говорят о длительнейшей замкнутости иконографии

этого творчества; резное дерево и вышивка отмечают нам древнейшее культурное

состояние носителей этого искусства.

|