|

|

Семнадцатый век. Декоративное и прикладное искусство

|

И миниатюры, и графика процветали в XVII в., но, пожалуй, наибольшего

развития достигло декоративное и прикладное искусство.

Изделия «золотых дел мастеров» составляют основную массу сокровищ

Оружейной палаты Московского Кремля. Оклады, напрестольные кресты, цаты,

потиры, братины, чарки, ковши, стопы, серьги самой тонкой работы сверкают там

в витринах, унося нас в мир сказочной роскоши, царской, церковной или боярской.

Но это не все, ибо в Оружейной палате, когда она была не музеем, а «кузницей»

прикладного искусства, работали и «литцы» (литейщики), и чеканщики,

и басменщики, и «сканных и черневых дел мастера». Искусство эмали

особенно обогатилось в XVII в. благодаря широчайшему распространению расписной

или живописной эмали. Но и это не все. Не перечислить всех видов искусства,

творимого для украшения, что подарил нам этот век. Белокаменная резьба и изразцы;

декоративная резьба по дереву (роскошные иконостасы и «напрестольные сени»,

решетчатые двери, золоченые клиросы); слесарное мастерство (так называемая золотая

решетка кремлевского Теремного дворца являет нам сплошное кружево спиралевидных

завитков с ромбами, цветами, диковинными чудовищами и скоморошьими головами);

шитье, в которое в изобилии, дотоле невиданном и уже чрезмерном, вводятся золото,

жемчуг, драгоценные камни.

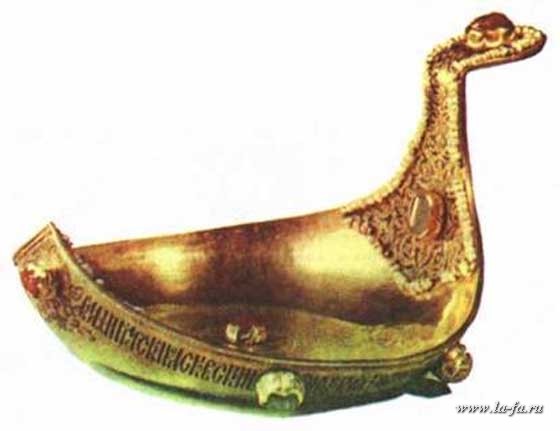

Золотой ковш царя Михаила Федоровича. 1624 г.

Украшательское излишество — вот, пожалуй, основной грех декоративного и прикладного

искусства XVII в. И потому, несмотря на богатейшую фантазию, проявляемую мастерами,

и на виртуозность их техники, XVII век не может быть признан веком высшего расцвета

декоративного и прикладного искусства. В предыдущем веке орнамент строго

выполнял свою функцию: стелясь по сосуду или кресту, орнамент не только следовал

структуре (тектонике) предмета, но выявлял ее еще полнее и ярче. В XVII в. орнамент

стал самоцелью. Предмет, произвольно покрываемый эмалью, драгоценными камнями

или изображениями, служил мастеру всего лишь предлогом для орнаментального расточительства.

В результате получались изделия часто замечательные по работе, богато отделанные,

что называется «не жалея средств», но внутренне неоправданные

и потому художественно несовершенные.

И все же лучшие достижения народного творчества живут и в самых роскошных

изделиях того времени. Золотой ковш царя Михаила Федоровича (в Оружейной палате)

украшен драгоценными камнями, жемчугом, чернью, но форма его, найденная задолго

до XVII в., та же, что и у деревянных крестьянских ковшей.

Увы, очень мало сохранилось деревянных изделий, созданных тогда народными

мастерами для деревенского обихода. Тем драгоценнее дошедшие до нас ковши

и скобкари от самых крохотных, умещающихся на ладони, до огромных, сработанных

из корневищ. В них радуют конструктивная ясность, спокойное благородство

формы и ее целесообразность.

Заря XVIII века. По словам Пушкина, «Россия вошла в Европу, как спущенный

корабль, при стуке топора и при громе пушек». Наступила новая эра

нашей истории, отмеченная и новым искусством. Что же дало этому новому искусству

искусство предшествовавшей эры?

На этот вопрос убедительно отвечает М. В. Алпатов в следующих строках,

которыми мы и закончим раздел о великом художественном наследии Древней

Руси: «Это был переворот, равного которому не пережила культура ни одной

другой страны Европы. Русские люди смело преодолели все трудности и вступили

на новый путь. Но это не значит, что в процессе ломки старого погиб весь опыт

древнерусского творчества. Его традиции сохранились и позднее. И это сказалось

не в том, что отдельные художники нового времени следовали древнерусским

мастерам и заимствовали у них отдельные мотивы и формы. Подлинная связь с традицией

оказалась полнее всего в тех случаях, когда русские художники решали новые задачи,

поставленные новыми историческими условия-ми, но опирались при этом на всю совокупность

художественного опыта Древней Руси. Истинными наследниками и продолжателями

дела древнерусских мастеров были не стилизаторы, создатели «ложнорусского

стиля» в архитектуре или церковных росписях XIX века, но такие творцы

архитектурных форм, как Баженов и Захаров, такие живописцы, как Александр

Иванов и Суриков».

|