|

|

Византийская художественная система. Третий расцвет.

|

«Случилось так,— пишет византийский историк,— что когда Константинополь

был взят латинянами, держава ромеев, как грузовое судно, подхваченное злыми

ветрами и волнами, раскололась на множество мелких частей...»

То были ветры и волны феодального раздробления, расшатавшие еще до нашествия

латинян-крестоносцев, казалось бы, незыблемые основы самого централизованного

тогдашнего государства. Но когда империя распалась под их напором, а в

ее столице воцарился чужеродный монарх, исповедующий отвергаемую народом

латинскую веру, стремление к единству вновь окрепло в греческом мире, всколыхнуло

патриотизм и гордость ромеев. В 1261 г. латиняне были изгнаны из Константинополя,

и, как птица Феникс, империя воскресла из пепла. Совсем куцая — по сравнению

с той державой, что мечтала владычествовать над миром, но более чем когда-либо

исполненная сознания своей былой славы, в которой она видела залог

всего дальнейшего своего бытия.

«Весь ромейский народ,— пишет свидетель освобождения Константинополя,—

находился... тогда в великом удовольствии, веселии и несказанной радости».

Третий и последний расцвет византийского искусства принято называть

Палеологовским — по имени возглавлявшей тогда империю династии.

Ликование по случаю восстановления империи и страстное желание поверить в

ее жизнеспособность — вот что характерно для настроения греков этой поры.

Возвращение к живительным истокам, то есть к античности, воодушевляло их

искусство.

В самом начале XIV в. это искусство создало шедевры мирового значения:

мозаики и фрески церкви монастыря Хора (турецкое название: Кахриэ-Джами)

в Константинополе.

Феодор Метохит был важным сановником, ученым, писателем, выдающимся

представителем неоэллинизма. Но все это, вероятно, не уберегло бы его имени

от забвения. Этот утонченный и высокообразованный византиец (современники

называли его «Олимпом мудрости» и «Живой библиотекой»)

заслужил себе долговечную славу «сияющими неописуемой красотой блестящими

камешками» — так он сам в поэтическом описании монастырского храма

Хора отозвался о знаменитых ныне мозаиках, как и все убранство храма, выполненных

по его заказу и, очевидно, по его вкусу.

Красота мозаик Кахриэ-Джами, которым ныне посвящена обширнейшая искусствоведческая

литература, стала всеобщим достоянием лишь в начале нашего века, когда эти шедевры

были опубликованы Русским археологическим институтом в Константинополе.

Путь в Вифлием. Мозаика церкви моностыря Хора (Кахриэ-Джами) в Константинополе. Начало ХIV в.

Чем же отличаются от созданных ранее мозаики Кахриэ-Джами, равно как и соседствующие

с ними фрески, написанные в том же стиле? Мы глядим на них с восхищенным удивлением.

Все вокруг «задвигалось» в новом развернутом повествовании

византийской живописи нового легендарно-исторического жанра. Фигуры уже не прямолинейны,

не стоят лицом к зрителю, а поворачиваются друг к другу. Уже не только

в позе, но и в движениях они перекликаются меж собой в унисон с широко

развевающимися одеждами. И все это среди фантастических архитектурных сооружений,

выступающих в уже слегка углубленном пространстве. Общий ритм композиции поражает

удивительным единством, волнующей одухотворенностью, со-четающейся с чисто эллинской

живостью и тончайшей поэтической настроенностью. Духом античности проникнут

и пейзаж с его эллинистическими декоративными деталями (как, например,

одиноко стоящие деревья). Такие сцены, как «Упреки Иосифа Марии»

(едва ли не самая замечательная по настроению, по эмоциональной передаче смущения

и скорби), «Раздача пурпура израильским девам», «Исцеление

больных», «Путь в Вифлеем» (тоже несравненный шедевр)

и еще многие другие по-новому, в некоей чудесной текучести, плавно повествуют

о жизни Марии и Христа. В них уже та предельная ясность, та архитектурная

стройность композиции, исполненной глубокого внутреннего содержания, что

два века спустя станет счастливым уделом Рафаэля! А как нежны и звучны краски

после недавней расчистки мозаик!

Икона "Двенадцать апостолов". Начало XIV в. Москва, музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

Высказывалось суждение, что Византия предвосхитила в этих творениях искусства

итальянское Возрождение или Ренессанс. Но мысль, что это лишь порог Ренессанса,

за который Византии не суждено было переступить, кажется вернее. В изображенных

здесь сценах человек не раскрепощен, он не хозяин своей судьбы. Точно так же

и в жизни не только общественной, но и частной византиец той поры оставался

скованным непререкаемым авторитетом церкви и государства. Все в этой живописи

строго подчинено основной декоративной схеме, в которой частному не дано проявиться

самостоятельно. И все условно — как ритмические движения, так и сказочные архи-тектурные

фантазии. Портик, или балдахин, показанный под одним углом (но не так, как мы

бы увидели его на расстоянии, а в обратной перспективе, сразу обозримый

со стороны, сверху и даже изнутри), соседствует с другим, повернутым под противоположным

углом, в угоду общему композиционному ритму. Нет, это еще не реализм Ренессанса,

а все та же средневековая живопись, лишь согретая новым огнем.

Великолепный образец этого искусства — икона «Двенадцать апостолов»,

хранящаяся в московском Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Все фигуры изобра-жены как бы в действии. Головы — в разных поворотах, наклонах:

нервный и в то же время единый, законченный ритм. И тоже ритм беспокойный и

все себе подчиняющий — во множестве изображений, вышитых на торжественных

облачениях («саккосах») митрополита Фотия (в Оружейной палате Московского

Кремля).

Но этот взлет византийского искусства был недолговечен, как и подъем византийской

государственности при Палеологах. Жизненные силы Византии были уже подорваны.

В искусстве происходит явление, в какой-то степени перекликающееся с былым

движением иконоборцев. Живость религиозных изображений показалась соблазнительной,

и на закате империи жесткий, строго плоскостной стиль восторжествовал в

монументальной живописи и иконе.

Грозный враг наседал на Византию. Турецкая держава расширялась, все вокруг

подчиняя огнем и мечом. Напрасно византийские императоры ездили на Запад,

прося помощи против «неверных». Папа и другие европейские государи

ограничивались обещаниями: они относились враждебно к греческой вере, и

ее унижение, пусть даже мусульманами, вызывало у них злорадство. Лишившееся

почти всех своих владений, утомленное былым величием, вконец одряхлевшее византийское

государство было предоставлено собственной судьбе.

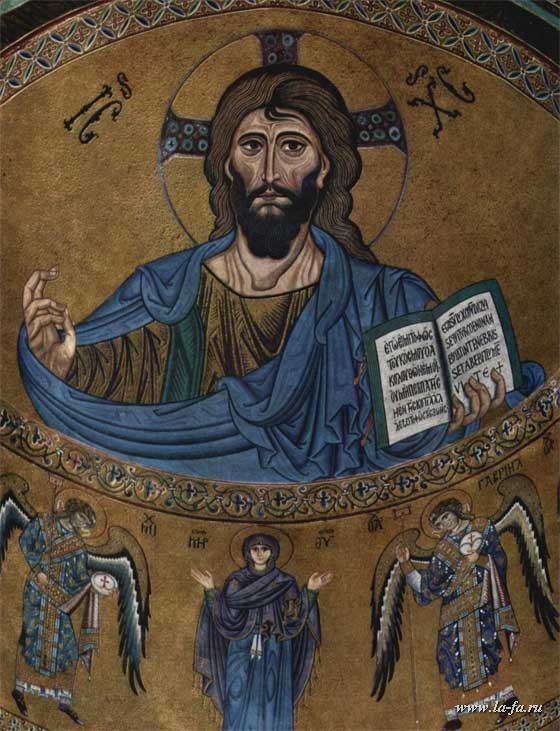

Христос Пантократор. Мозаика абсиды сабора в Чефалу. 1148 г.

В 1453 г. турецкий султан Мехмед II Завоеватель осадил во главе огромного

войска Константинополь. Греки под водительством императора Константина

XI сопротивлялись геройски. Но силы были слишком неравны (200 000 человек у

турок, 14 000 у греков). 29 мая город был взят приступом, и защитики его перебиты.

По свидетельству современника, «в некоторых местах, вследствие множества

трупов, совершенно не было видно земли». Долго по приказу Мехмеди искали

труп Константина: его наконец обнаружили среди груды убитых, опознав по

пурпурным сапожкам с двуглавыми золотыми орлами, которые носили только византийские

императоры — наследники римских цезарей. Султан повелел отрубить ему голову

и выставить се на высокой колонне я центре завоеванной столицы ромеев. Храм

св. Софии, куда согласно легенде Мехмед въехал на белом коне, поразил его своей

красотой и был по его же приказу превращен в мечеть.

Византии не стало. Не стало последнего очага греко-римской и восточно-эллинистической

цивилизации. Но не померк факел, пронесенный через века византийским искусством.

Еще до падения Константинополя его подхватила Древняя Русь.

|