Византийская художественная система. Причерноморье. Часть 1.

|

Мы говорили до сих пор об искусстве самой Византии. Но это искусство широко

распространилось за пределы империи, из века в век утверждая в переплетении

культур совершенство своей системы.

Мозаики собора в Чефалу (в Сицилии) с огромным Христом Пантократором, царящим

в этом бескупольном храме в самой абсиде, принадлежат к лучшему, что дало византийское

искусство XII в. Их авторы — греческие художники, выписанные норманнскими

феодалами из Константинополя.

Византийское влияние глубоко проникло в искусство Италии, при этом не

только Южной, но и Северной. Мозаики в Торчелло, знаменитый собор св. Марка

в Венеции — яркое тому свидетельство.

Так называемая «маньера бизаитина» (византийская манера)

долго являлась для итальянских художников обязательной. Но на заре Ренессанса

ее роль уже была сыграна: сама эта заря знаменовала ее конец. Византийская манера

могла почитаться благодатным наследием античности лишь до тех пор, пока

античный идеал красоты не засиял вновь полным блеском в восторженном любовании

видимым, материальным миром, то есть в подлинно родной ему стихии. А это любование

означало отрицание византийской манеры, самого византийского спиритуализма

вместе со всем средневековым мироощущением.

Так случилось в Италии. Иными были судьбы искусства в странах причерноморского

мира: наследие Византии не было ими отвергнуто, и ее художественная манера наложила

на их творческие устремления некую общую печать.

Страны эти были близки Византии не только географически, но и в своих

исторических судьбах, ибо боролись с той же мусульманской завоевательной волной.

Они были близки Византии в плане церковном, так как не признавали главенства

римского папы, и культурные связи между ними, несмотря на подчас трагические

конфликты, имели устойчивый и плодотворный характер.

Приняв до Руси христианство, южные славяне, армяне и грузины ранее ее восприняли

византийскую художественную манеру, ранее Древней Руси создали и собственную

культуру, ярко самобытную несмотря на византийский вклад.

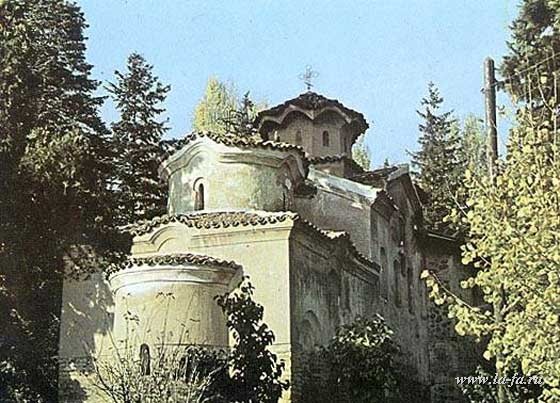

Церковь св. Пантелеймона в Бояне. Вид с северо-востока. Восточная часть - XI-XII вв., средняя часть - 1259 г., западная часть - конец XIX в.

Болгария первой на Балканах стала мощной феодальной державой (в начале X

в. распространившейся чуть ли не на весь полуостров) и в раннее средневековье

достигла там наиболее высокого культурного уровня, так что письменность

широко развилась у болгар раньше, чем у других южных славян.

Но первое болгарское царство оказалось недолговечным.

Болгарам, принявшим христианство от Византии более чем на сто лет ранее Руси,

пришлось не раз воевать с Византией и даже на полтора века подчиниться ее владычеству.

В 1185 г. народное восстание вернуло Болгарии свободу, и при втором царстве

в стране наступил новый культурный расцвет.

Значительны и многогранны достижения болгарского художественного гения. Множество

памятников античной культуры обнаружено на нынешней болгарской земле, некогда

населенной фракийцами, а затем завоеванной римскими легионами. Когда же

на этой земле образовалось средневековое болгарское государство с новыми городами,

выросшими на месте античных, традиции классической древности наложили свою

печать на развитие болгарского храмового строительства. Так, в отличие

от Византии, там долго главенствовала базилика с бескупольным покрытием.

Средневековому болгарскому зодчеству присуща нарядная декоративность, ярко

проявляющаяся в керамической облицовке зданий. Искусное чередование больших

и малых арок, сложенных из кирпичей, придает храму живописный облик. Кирпичи

в сочетании с каменными плитами, декоративные узоры и ниши, поливные чашечки

или розетки образуют на стенах храма богатый ковровый узор. Красочность отделки

средневековых болгарских церквей уже издали радует глаз.

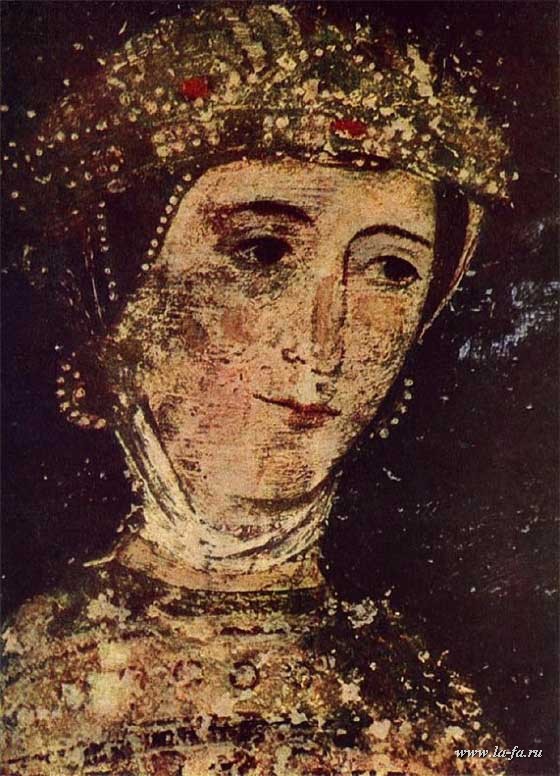

Голова Дисиславы. Фрагмент фрески церкви св. Пантелеймона в Бояне. Середиа XIII в.

В Болгарии были созданы росписи, свидетельствующие о возникновении действительно

национальной болгарской художественной школы, как и все тогдашние школы христианского

Востока, в лучших своих достижениях очень многим обязанной Константинополю,

однако творчески преодолевающей жесткую логичность и отвлеченность византийского

искусства.

Среди памятников болгарской живописи особого внимания заслуживают фрески

церкви св. Пантелеймона в Бояне (середина XIII в.), в которых острая драматическая

напряженность сочетается с лирической одухотворенностью. Среди образов правителей

(едва ли не самых ранних реалистических портретов в монументальной живописи

средневековой Европы) ярко запечатлевается в памяти женская фигура с задумчивым,

милым лицом, сияющим нежными теплыми тонами: это жена одного из них — Десислава,

имя которой сохранилось в веках благодаря этой фреске.

О длительном по времени и очень высоком развитии болгарской художественной

культуры, часто вносившей новую живительную струю в византийскую художественную

систему, свидетельствуют обращение к светским мотивам в живописи, храмовое и

дворцовое строительство (как в столице первого царства Великом Преславе, так

и второго царства — Тырнове), забота о красоте внешнего облика храма, совершенство,

достигнутое в керамическом убранстве зданий, резьба и книжная иллюстрация.

Увы, это развитие было трагически прервано в конце XIV в. Турки надолго поработили

болгар.

Бесчисленны свидетельства древнейших связей между Болгарией и нашим

отечеством.

Болгария была ближайшим соседом Руси с юго-запада. Из Болгарии шла христианская

проповедь к восточным славянам. Болгарское духовенство, вероятно, сыграло немалую

роль в крещении Руси. Болгарином был, по-видимому, первый киевский епископ.

Большинство славянских текстов зарубежного происхождения, оставшихся

нам от Киевской Руси, представляет собой болгарские переводы с греческого, часто

с болгарскими же дополнениями.

Богато украшенный портретными миниатюрами и нарядными заставками знаменитый

«Изборник» Святослава (в Историческом музее в Москве) — это

русский список XI в., со-ставленный русским дьяконом с болгарского перевода

византийского сборника; перевод был выполнен для болгарского царя

Симеона.

Именно болгары во многом часто служили для нас проводниками византийской

культуры.

На Афоне в X и XI вв. была образована обширная монастырская колония,

где русские постоянно общались не только с греками, но и с болгарами (а

также сербами). Так Киев обогащался греческими и южнославянскими художественными

традициями.

Носителями этих же традиций явились позднее и многие болгары (в том числе

и живописцы), искавшие убежища на Руси по мере продвижения турок по Балканскому

полуострову.

Русь со своей стороны влияла на развитие болгарской культуры. В Болгарию

проникали оригинальные произведения древнерусской литературы (например, жития

княгини Ольги, Бориса и Глеба).

В XI—XV вв. в славянских странах растет живой интерес к Руси, ее языку, ее

литературе. Болгарский книжник Константин Костенчский в своем «Сказании

о письменах» выражает идею славянского единства, указывая, что «дивные

и мудрые мужи» при переводе первых книг с греческого языка на славянский

положили в основу язык русского народа, дополнив его словами из языков болгарского,

сербского, чешского и хорватского.

Для порабощенных турками южнославянских народов свет великой культуры, родственной

их собственной, все ярче сияет из нашей страны.

|