|

|

Византийская художественная система. Причерноморье. Часть 2.

|

Как гласит сохранившаяся греческая надпись, церковь св. Пантелеймона в Нерезе,

в Македонии (нынешняя бывшая Югославия), была расписана в 1164 г. по распоряжению

одного из членов императорской династии Комнинов. На территории Македонии

взаимообогащались в то время художественные поиски греков, сербов и болгар.

Общий стиль живописи явно греческий, равно как и тип изображенных фигур.

Искусствоведы отмечают чрезвычайное значение нерезских фресок для истории

византийской, да и всей средневековой живописи и, в частности, для становления

в следующем веке сербской национальной школы. В самом деле, эти фрески

предвосхищают некоторыми чертами как константинопольское искусство Палеологовского

периода, так и остронапряженную эмоциональность сербской живописи. Мало

того, та живопись, которой в XIV в. Феофан Грек прославит себя на Руси, в какой-то

степени также восходит к ним.

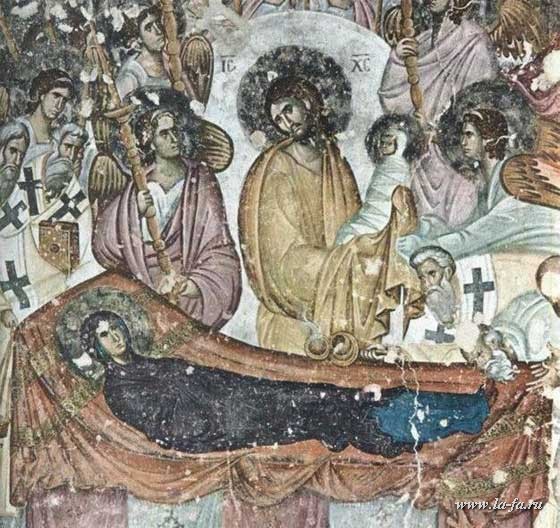

Оплакивание Христа. Фреска церкви св. Пантелеймона в Нерезе. 1164 г.

Глубокий, но уже не затаенный, как в дафнийских мозаиках, а самый острый

и страстный драматизм потрясает нас в росписи церкви св. Пантелеймона. В сцене

«Оплакивание Христа» лицо богоматери опухло от слез. Обеими

руками она порывисто обнимает бездыханное тело. Горе ее беспредельно, и

это именно выразил художник с такой силой, что образы его запечатлеваются

в памяти как апофеоз страдания. Поразительная по своему реализму деталь: левый

глаз мертвого Христа чуть приоткрыт. И все это передано чисто живописными средствами,

свободными и широкими мазками.

И вот возникают вопросы, которые приходится оставить без ответа. Как родилось

это драматическое видение мира?

Церковь богоматери в Грачанице. Около 1320 г.

Что вдохновляло создателя или создателей этих фресок? Не проникли ли в это

творчество, чисто константинопольское по своему мастерству, какие-то иные влияния,

какие-то страсти и грезы тех краев, где они возникли? Или, быть может, проявилась

в нем мощная индивидуальность художника, перерастающая все, что находит

себе объяснение в мироощущении определенной среды?

...История средневекового Сербского государства была кратковременной,

но блистательной. Освободившись в XII в. от вассального подчинения Византии,

Сербия уже в следующем веке захватывает у Византии обширные территории. В XIV

в., в царствование Стефана Душана, она могущественнейшая держава. Владения этого

государя простираются от Дуная до Олимпа и от Адриатики до Марицы. Он помышляет

о захвате самого Константинополя, мечтая об обновлении под своей властью

дряхлеющей Византийской империи, высоко почитает греческую культуру, устанавливает

при своем дворе греческий церемониал, хоть одновременно и обращает взоры

на Запад, поощряя культурные общения с Италией. Переплетение культур способствует

культурному росту сербского народа.

Успение богоматери, Фрагмент фрески церкви Троицы в Сопочанах. Конец XIII в.

И все же Сербии не удалось сдержать напора грозного врага, которому менее

чем через три четверти века суждено было окончательно сокрушить и древнюю державу

ромеев. В 1381 г. турки нанесли сербскому войску тяжелое поражение на Косовом

поле, положив начало длительному порабощению сербского народа.

Но то крепкое, живое и гордое, что позволило этому народу выдвинуться в такое

сложное и бурное время на мировой арене, все же успело проявиться в искусстве

— ярком, здоровом и самобытном.

Как и болгарское, сербское зодчество радует своей декоративностью. Это,

пожалуй, его отличительная черта. Внешний облик храма становится нарядным, стены

облицовываются белым мрамором с розовыми и синими прожилками, украшаются

рельефами, причем в растительные узоры вплетаются изображения фантастических

птиц и зверей, а в богатое скульптурное убранство включаются и человеческие

фигуры, подчас в естественных, живых поворотах. Влияние Запада тут несомненно,

однако византийская традиция преодолевает гранитную суровость романского

стиля.

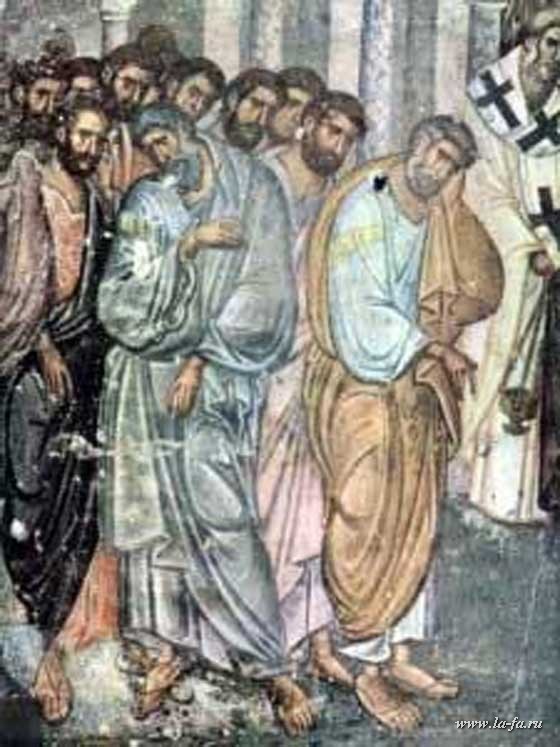

Апостолы, Фрагмент фрески церкви Троицы в Сопочанах. Конец XIII в.

Но самобытность сербского искусства проявляется ярче всего в монументальной

живописи.

Знаменитые фрески Троицкой церкви в Сопочанах (вторая половина XIII в.) включают

сцены, совершенно необычные для строго регламентированной византийской иконографии,

как, например, кончина матери основателя храма или перенесение королевских останков.

Но главное в этих фресках — острая внутренняя напряженность содержания. В сцене

«Успение», величайшем шедевре сербской живописи, апостолы образуют

мощную группу, в которой все подвижно, несмотря на ее органическую монолитность.

Позы, жесты, повороты голов апостолов с редкой силой и выразительностью

доносят до нас их глубокое волнение, печаль и раздумья. Острая наблюдательность,

интерес к окружающей жизни, ярко национальные сербские типы, стремление к портретности,

к достоверности, а равно к занимательности, упорные попытки более широкого охвата

видимого мира, народность общего мироощущения — все это ярко выделяет сербскую

живопись в общем художественном потоке, питавшемся соками Византии.

Приняв еще до Болгарии христианство от греков, Сербия значительно раньше

Киевской Руси приобщилась к византийской культуре.

Подобно болгарам, многие сербы нашли убежище в нашей стране, где им было

оказано широкое гостеприимство.

Сербские художники работали и на Афоне, и в Румынии, они оказали воздействие

на развитие болгарского искусства и своей островыразительной манерой поразили

новгородских и московских мастеров. Влияние сербского искусства можно проследить

в ряде созданий древнерусской живописи. Новгородская церковь Спаса на Ковалеве

(1380) была, по-видимому, расписана при ближайшем участии сербских художников.

|